Le storie dimenticate degli “Internati militari italiani”. La vicenda di un ex lavoratore forzato che tornò nella città dove era stato sfruttato e creò un dessert servito ancora oggi nei ristoranti tedeschi.

Fotografie: Alessandra Schellnegger

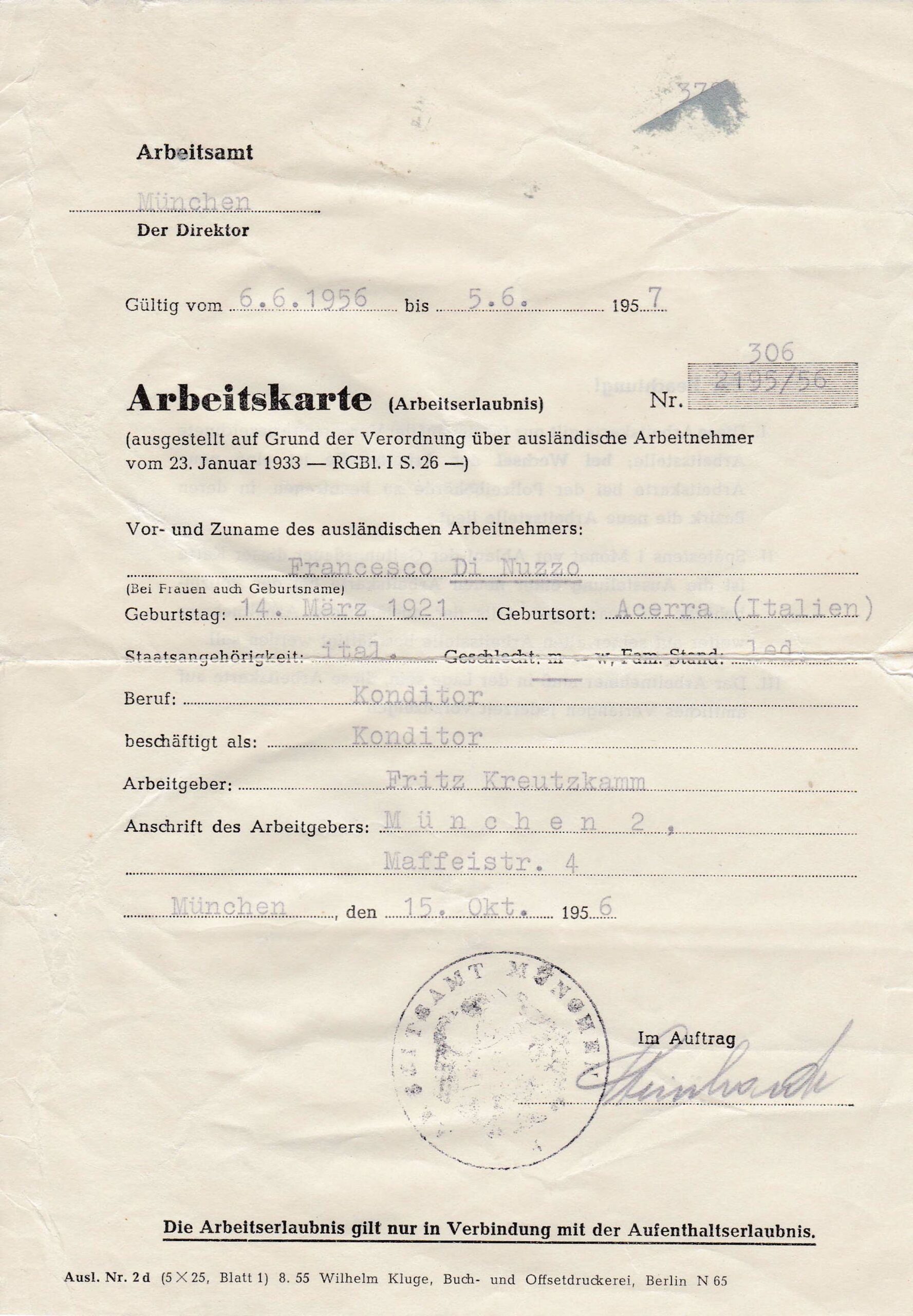

Monaco in estate. Fantastico! Trascorrere due o tre mesi a vendere dolci e gelati sulla Promenade, in mezzo alla gente ricca e bella. Che può esserci di meglio? Era stato un amico a segnalare al pasticcere Francesco Di Nuzzo quell’opportunità di lavoro. Il giovane napoletano aveva accettato subito e con entusiasmo – tanto più che nei mesi estivi doveva spesso arrangiarsi con piccoli lavoretti. Fu solo al momento di acquistare il biglietto che si rese conto dell’errore: il lavoro che l’amico gli aveva procurato non era a Monte Carlo, in Costa Azzurra, ma a München, Monaco di Baviera. Francesco di Nuzzo aveva già firmato il contratto e nell’estate del 1952 si vide costretto a partire per la Germania, a tornare nella città in cui, otto anni prima, era stato un lavoratore forzato e aveva sofferto a tal punto la fame da perdere tutti i denti. Si ritrovò così a lavorare nell’elegante Ristorante Roma sulla Maximilianstraße; di giorno serviva un menù a tre portate ai ricchi monacensi, mentre di notte riviveva l’incubo di quei mesi trascorsi a Neuaubing.

✽

A seconda della prospettiva che scegliamo di assumere, possiamo dire che Francesco Di Nuzzo fu solo uno dei 230, 150.000 o 13,5 milioni di lavoratori forzati. Perché furono complessivamente 13,5 milioni le persone che durante il Nazionalsocialismo vennero impiegate nel lavoro coatto. Questa è la stima prudenziale formulata sulla base di quella che era, al tempo, l’estensione territoriale del Reich tedesco. Altre fonti stimano un totale di 25 milioni di lavoratori forzati, considerando oltre alle dimensioni della Germania anche quella dei territori occupati. Si tratta in ogni caso della “più impressionante operazione di deportazione di tutti i tempi”. [1]

Solo a Monaco di Baviera furono almeno 150.000 gli uomini e le donne stranieri impiegati nel lavoro forzato. Nel territorio della città sono stati identificati con sicurezza 400 dormitori. Si trovavano praticamente ovunque, ogni tedesco e ogni tedesca li aveva visti, perché diversamente dai campi di concentramento non si trovavano lontano dai centri urbani, ma nel cuore delle città, spesso in prossimità di impianti industriali o di fabbriche di armi. Il lavoratore forzato François Cavanna ha scritto nelle sue memorie: “A quel tempo, Berlino era strapiena di baracche di legno. In ogni minimo spazio vuoto della metropoli si annidavano lunghe file di cubi di legno d’abete rivestiti di carta catramata. Berlino era come un solo, immenso dormitorio”.[2] È sorprendente, quindi, che di tutto ciò non rimanga quasi traccia e che esista un solo museo ufficialmente dedicato alla memoria di questo importante capitolo dei delitti del nazionalsocialismo, e cioè il Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit di Berlino Schöneweide. La stragrande maggioranza delle baracche è ormai sparita da gran tempo e definitivamente. In tutta la Germania del sud solo un complesso è sopravvissuto ai decenni, ed esattamente a Monaco Neuaubing, al confine con Freiham; si tratta di otto baracche, al tempo utilizzate come dormitorio per la sede locale dell’ente che sovrintendeva alle riparazioni ferroviarie, il Reichsbahnausbesserungswerk. Vi erano alloggiati, tra gli altri, 230 prigionieri di guerra italiani.

✽

Trentasette chili. Un numero che torna continuamente. Francesco Di Nuzzo è un fantasma pelle ossa che si aggira nei racconti dei suoi quattro figli. Pesava trentasette chili. Aveva perso tutti i denti. A ventiquattro anni, era l’ombra di sé stesso. Frasi e concetti che tornano senza posa durante il nostro colloquio, forse perché i quattro figli sanno poco altro e attengono a questi pochi brandelli di informazioni che hanno ricevuto. Francesco Di Nuzzo non ha mai raccontato ai suoi ragazzi del periodo trascorso a Neuaubing. I prigionieri di guerra furono considerati in fin dei conti dei traditori, dapprima in Germania, e dopo la guerra anche in patria, in Italia. Mentre le storie narrate dagli ex partigiani venivano assunte a mitico, eroico fondamento della nuova Italia, i racconti dei 650.000 ex soldati impiegati nel lavoro forzato non voleva ascoltarli nessuno.

✽

Ci troviamo nel Ristorante Nerina di Malgolo. Fuori il sole di ottobre inonda gli alberi di luce dorata, dentro i figli Di Nuzzo hanno preparato un ottimo pasto per gli ospiti tedeschi. Figli che non sono più ragazzi: oggi hanno tra i 50 e i 60 anni. Per via del fraintendimento sul nome di Monaco, sono nati tutti nella capitale bavarese. Per la verità, papà Di Nuzzo era fermamente deciso a tornare in patria subito dopo la fine della stagione lavorativa.

Ma poi nel Ristorante Roma conobbe una ragazza molto carina proveniente dal Nord Italia, e così tornò a Monaco anche l’estate successiva. Vi rimase quindici anni. Aprì un proprio ristorante, il “Fontana di Trevi” nella Sonnenstraße. Ogni sera, dopo la chiusura, dall’ingresso posteriore distribuiva ai concittadini poveri tutti gli avanzi di cibo della giornata. Nacquero i quattro figli. I due più grandi vennero mandati alla scuola elementare, dove in quanto stranieri erano relegati nei banchi dell’ultima fila. “Andò così finché non arrivarono i turchi”, dice Sandro, il più grande, come se fosse una legge di natura. “A quel punto noi diventammo i penultimi, potevamo giocare con gli altri bambini, e furono i turchi a prendere il posto degli stranieri esclusi”.

Ma cosa era accaduto a Neuaubing a Francesco Di Nuzzo? In fin dei conti, si può dire che quel periodo l’abbia ucciso; senza denti, col cuore malato e i reni in pessime condizioni, se n’è andato all’età di sessantacinque anni. I suoi figli sanno che riparava le carrozze ferroviarie, che doveva sgombrare le macerie sotto una pioggia di bombe. Hanno sentito raccontare un paio di aneddoti sulla fame nera e sul gelo. Ma poi?

✽

Al più tardi nel luglio 1943, con lo sbarco in Sicilia delle truppe alleate, gran parte della classe dominante italiana, di orientamento nazional-conservatore e fino ad allora favorevole al fascismo, tolse l’appoggio a Mussolini e al suo partito. Il 25 luglio, il re Vittorio Emanuele fece arrestare il Duce e nominò Pietro Badoglio Presidente del Consiglio dei ministri. Poche settimane dopo, l’8 settembre 1943, Badoglio proclamò la resa incondizionata dell’Italia.

Hitler, che aveva già definito “tradimento” la caduta di Mussolini, considerò la capitolazione dell’Italia come un atto vile e infamante. La propaganda tedesca rincarò la dose: gli italiani si erano già comportati da traditori durante la Prima guerra mondiale, si trattava quindi di un atteggiamento tipico di quel popolo. Questa stigmatizzazione politica ebbe enorme risonanza nella popolazione tedesca; i prigionieri di guerra divennero per i tedeschi il simbolo del “tradimento” e del “voltafaccia” dell’Italia [3].

Fin dalla deposizione di Mussolini, la Wehrmacht aveva segretamente iniziato a prendere provvedimenti contro una possibile capitolazione dell’Italia, inviando propri contingenti nel paese, ma anche nei Balcani, nella Francia del sud e in Grecia. L’8 settembre 1943, l’annuncio della capitolazione colse completamente alla sprovvista la maggior parte delle truppe italiane. Le unità della Wehrmacht ebbero per lo più gioco facile nel disarmare i soldati italiani. Questi furono spesso allettati con delle promesse; se avessero consegnato subito le armi, sarebbero stati rimpatriati in treno, ben presto sarebbero tornati a casa. Ovviamente non era vero. In quei giorni persero la vita ben 25.000 soldati italiani, o perché si rifiutarono di consegnare delle armi, o perché rimasero bloccati in navi da carico che vennero bombardate o che semplicemente affondarono perché troppo cariche.

I treni erano diretti in Germania, nei territori occupati della Polonia e sul fronte orientale, e portavano con sé un ricco bottino. Nelle mani dei tedeschi caddero complessivamente circa 800.000 italiani. Furono messi davanti alla scelta di continuare a combattere a fianco dell’esercito tedesco o di dichiararsi prigionieri di guerra. 650.000 uomini rifiutarono ogni collaborazione e finirono al lavoro forzato. Nel suo diario, Goebbels scrisse che “il tradimento italiano” era stato “un ottimo affare” [4]. La maggioranza degli italiani si trovarono a vivere un’esperienza drammatica. Come punizione per il loro “tradimento”, furono relegati all’ultimo gradino di una gerarchia di stampo razzista, accanto ai lavoratori e alle lavoratrici dell’Unione Sovietica. Ciò significa che fu loro riservato un trattamento ancora peggiore di quello subito dai lavoratori forzati francesi e olandesi. La maggior parte degli italiani furono sottoposti al crudele principio del “nutrimento in base alle prestazioni”, secondo cui chi non riusciva a svolgere tutto il carico di lavoro assegnato, riceveva una quantità di cibo ridotta rispetto alle già pur magre razioni previste. Per questo decine di migliaia di persone finirono in un “circolo vizioso di denutrizione, diminuzione delle capacità di lavoro, provvedimenti punitivi e ulteriore diminuzione delle razioni alimentari” [5]. Non stupisce che le memorie dei prigionieri italiani siano fatte per lo più di racconti su avanzi di cibo, topi arrostiti e stati di delirio causati dalla denutrizione. E delle percosse e gli sputi di cui erano continuamente oggetto da parte della popolazione civile.

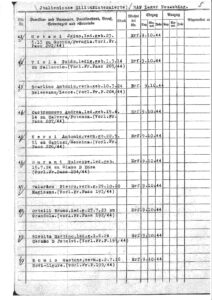

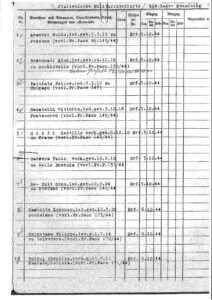

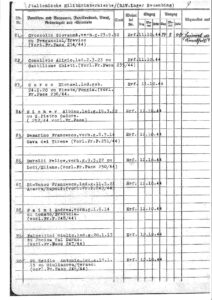

I tedeschi liberarono Mussolini e lo misero a capo della Repubblica Sociale Italiana (RSI), uno stato fascista comprendente il nord e il centro Italia che rimase alleato del Reich fino alla fine della guerra. Ma i soldati delle forze armate di uno stato alleato non potevano essere prigionieri di guerra. Così alla fine di settembre 1943, Hitler decise di modificare lo status di questi uomini e creò la condizione di “internati militari italiani” (“Italienische Militärinternierte” – “IMI”). L’uso della nuova definizione aveva anche un ulteriore obiettivo: secondo la Convenzione di Ginevra, era proibito impiegare i prigionieri di guerra nell’industria di produzione delle armi. Una limitazione che non valeva per gli “internati militari”.

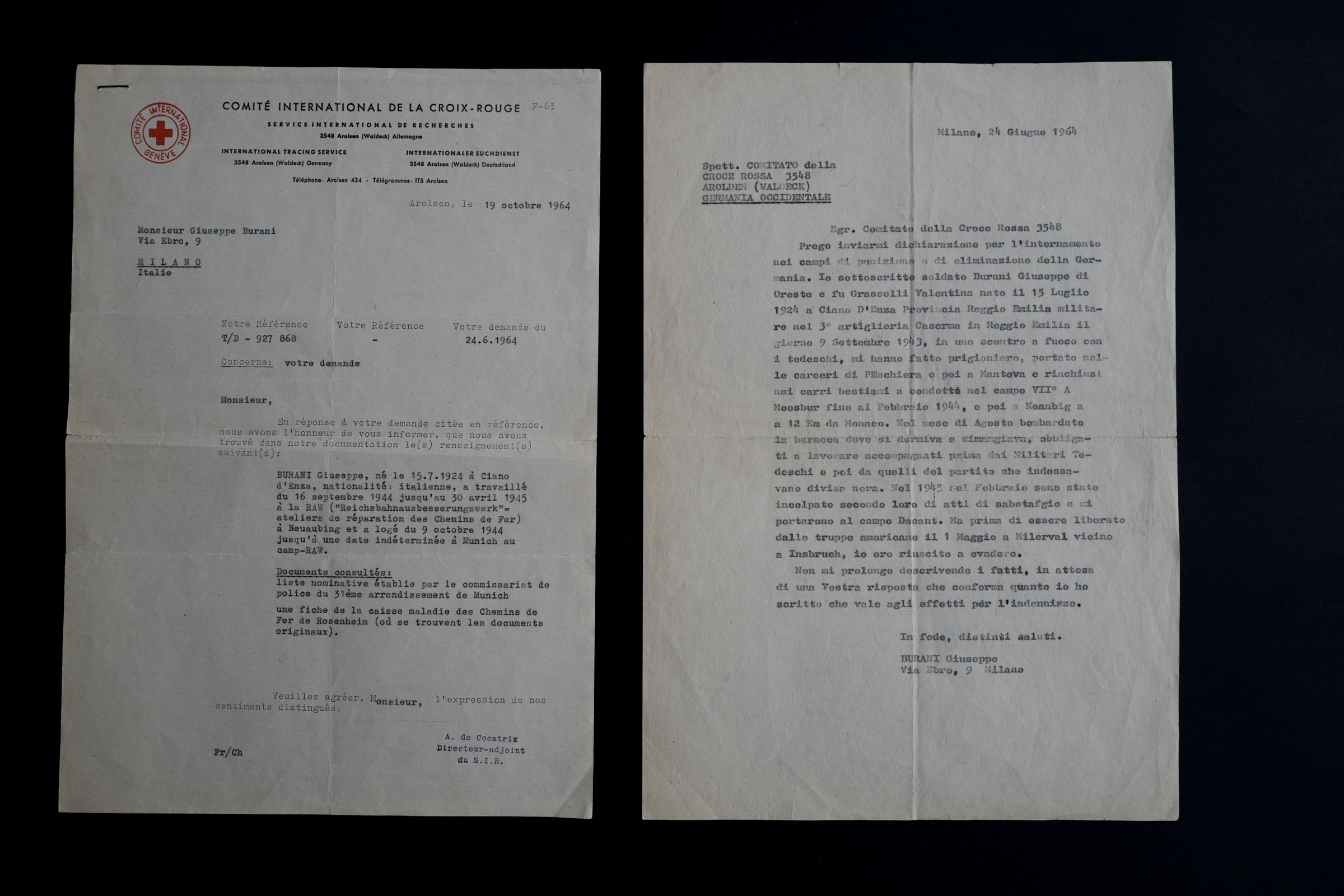

In quel momento, il problema della denominazione ufficiale doveva essere del tutto indifferente agli italiani. Le loro energie erano completamente assorbite dal tentativo di sopravvivere alle vessazioni e alla fame, in condizioni di lavoro fisico pesantissimo. Ma in seguito quella definizione li avrebbe danneggiati. I figli Di Nuzzo mostrano una lettera del governo italiano. Il padre aveva inoltrato una domanda di risarcimento, a cui il Consiglio dei Ministri rispose negando ogni diritto di risarcimento: non era stato internato in un campo di concentramento. La stessa lettera hanno ricevuto tutti gli IMI, tutti gli internati militari italiani che hanno chiesto un indennizzo. Nessuno di loro ha ricevuto denaro dallo stato italiano (e neanche da quello tedesco, ovviamente). Al contrario, una volta tornati in patria, vennero spesso considerati dei collaboratori che avevano contribuito a prolungare la resistenza degli odiati tedeschi.

✽

Ci siamo recati in Italia del nord per incontrare i figli di sei ex lavoratori forzati italiani. Volevamo sapere ciò che i loro padri hanno narrato del periodo trascorso a Neuaubing, Monaco. È stato un viaggio in un profondo silenzio. Ci siamo trovati di fronte uomini e donne tra i 60 e i 70 anni, con un paio di documenti e fotocopie e un profondo buco biografico. Mostrano tutti lo stesso documento, la lettera con cui il governo italiano ha negato ai loro padri il diritto a un risarcimento. Per loro, i figli, il mancato riconoscimento di quella sofferenza è ancora motivo di dolore.

Nel suo appartamento di Torino, Pier Vanni Ganora snocciola tutte le date della guerra di suo padre Luigi: arruolato il 28 aprile 1941, fatto prigioniero il 15 settembre 1943, tornato in patria nel giugno 1945. Pier Vanni si attiene a questi numeri e alle sue fotocopie, ma non sa nulla di quella che fu la vita di suo padre tra queste date. Sa solo che, nella quotidiana marcia a piedi verso i vagoni ferroviari di Neuaubing, veniva schernito e percosso dai bambini del posto. Sa che in seguito ebbe una tendenza quasi ossessiva a risparmiare il pane. Che non volle mai più tornare in Germania. Egli stesso non riesce a perdonarsi di non aver chiesto, di non aver liberato suo padre da quel silenzio carico di tenebre. Pier Vanni Ganora osserva le foto ingiallite, il padre ventiquattrenne con indosso l’uniforme guarda a sua volta il figlio dai capelli bianchi; poi Pier Vanni inizia a piangere e alza le spalle: “Non ne so niente, proprio niente”.

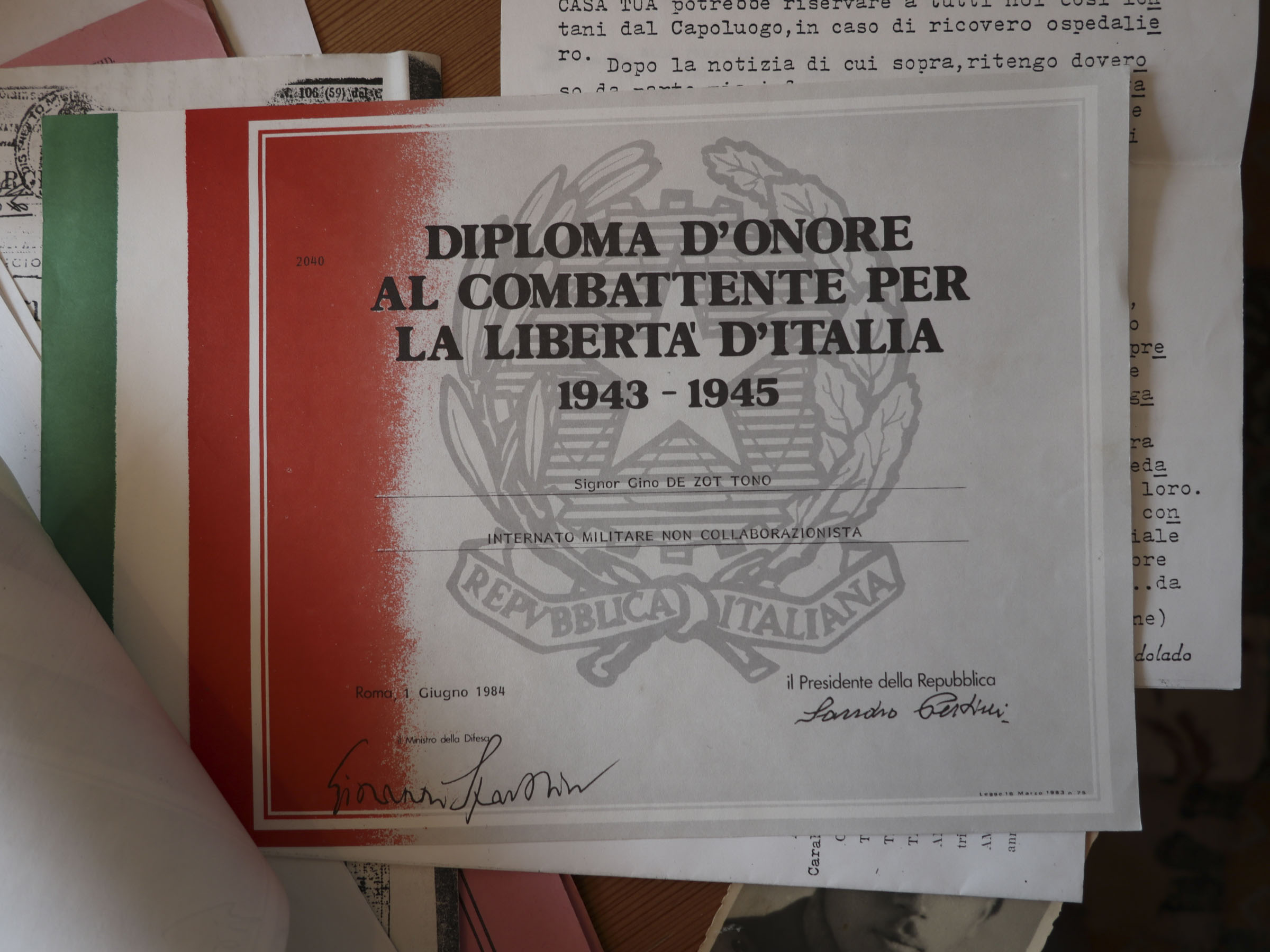

Fabia De Zolt ci accoglie nel soggiorno della sua casa. Il padre Gino è morto l’anno scorso di Corona virus, aveva compiuto 96 anni. Delle sue esperienze in Germania ha parlato una sola volta, nel 2017, quando una storica inviata dal NS-Dokumentationszentrum gli fece visita nel paese di Pieve di Cadore, ai piedi delle Dolomiti.

Quel giorno Fabia si sedette accanto alla stufa e scrisse tutto ciò che, nella stanza accanto, il padre stava raccontando all’intervistatrice. Le donne e i bambini che gli sputavano in faccia durante il tragitto quotidiano verso il luogo di lavoro. La fame che lo tormentava ogni notte. Il suo riso amaro, quando la storica gli chiese se a Neuaubing avesse mai mangiato della carne. Il fatto che al ritorno in patria era “magro come un bastone”. Quando verso la fine del colloquio la storica gli chiese se avesse mai parlato con qualcuno di quel tempo, magari con suo fratello, anche lui “internato militare” da qualche parte in Germania, rispose “No. A che scopo”. Il giorno dopo, Fabia cercò di parlare col padre, di riportare il discorso su quel tempo; “mi rispose che non ne voleva parlare mai più”. Fa un gesto con una mano, come una mannaia che cade. “Niente. Silenzio”.

Nonostante le molte differenze che intercorrono tra le sei interviste, è emerso in modo evidente che tutti gli intervistati erano perfettamente consapevoli del fatto che i loro padri avevano sofferto la fame; ciò vale anche per coloro che hanno messo in evidenza come i padri stessi avessero mantenuto, sull’argomento, un ferreo quanto amaro silenzio. Alfredo Burani ha raccontato che il padre Giuseppe “non ha mai lasciato sul piatto neanche una briciola di pane”; Franco De Giovanni ha dichiarato che per suo padre Giuseppe il pane era diventato “sacro”. Ugualmente, in tutte le interviste emerge il fatto del mancato riconoscimento come un fatto particolarmente doloroso. Per esempio, Pier Vanni Ganora racconta che suo padre era un uomo estroverso, socievole e aperto; e che chiuse dentro di sé il ricordo della prigionia in Germania dal momento in cui lo stato italiano gli negò ogni riconoscimento. Ed ecco il momento forse più interessante di questa intervista: nell’incontro con Pier Vanni Ganora era presente anche sua moglie; mentre Ganora ancorava il suo sobrio racconto alle due sole date che conosceva, sua moglie raccontava estesamente e con entusiasmo la storia del proprio padre, che dopo esser stato disarmato dai tedeschi venne portato in una caserma, dove si svolse la nota scena-madre: “C’era un tavolo apparecchiato, e i tedeschi dissero: o combatti per Mussolini o ti mandiamo in Germania. Riuscì a fuggire e si unì ai partigiani. Dopo la guerra ne parlava volentieri”. “Già – aggiunse Pier Vanni Ganora dopo un lungo silenzio – questo è l’altro aspetto della storia. È qualcosa di cui si parla volentieri, perché tutti sono disposti ad ascoltare”.

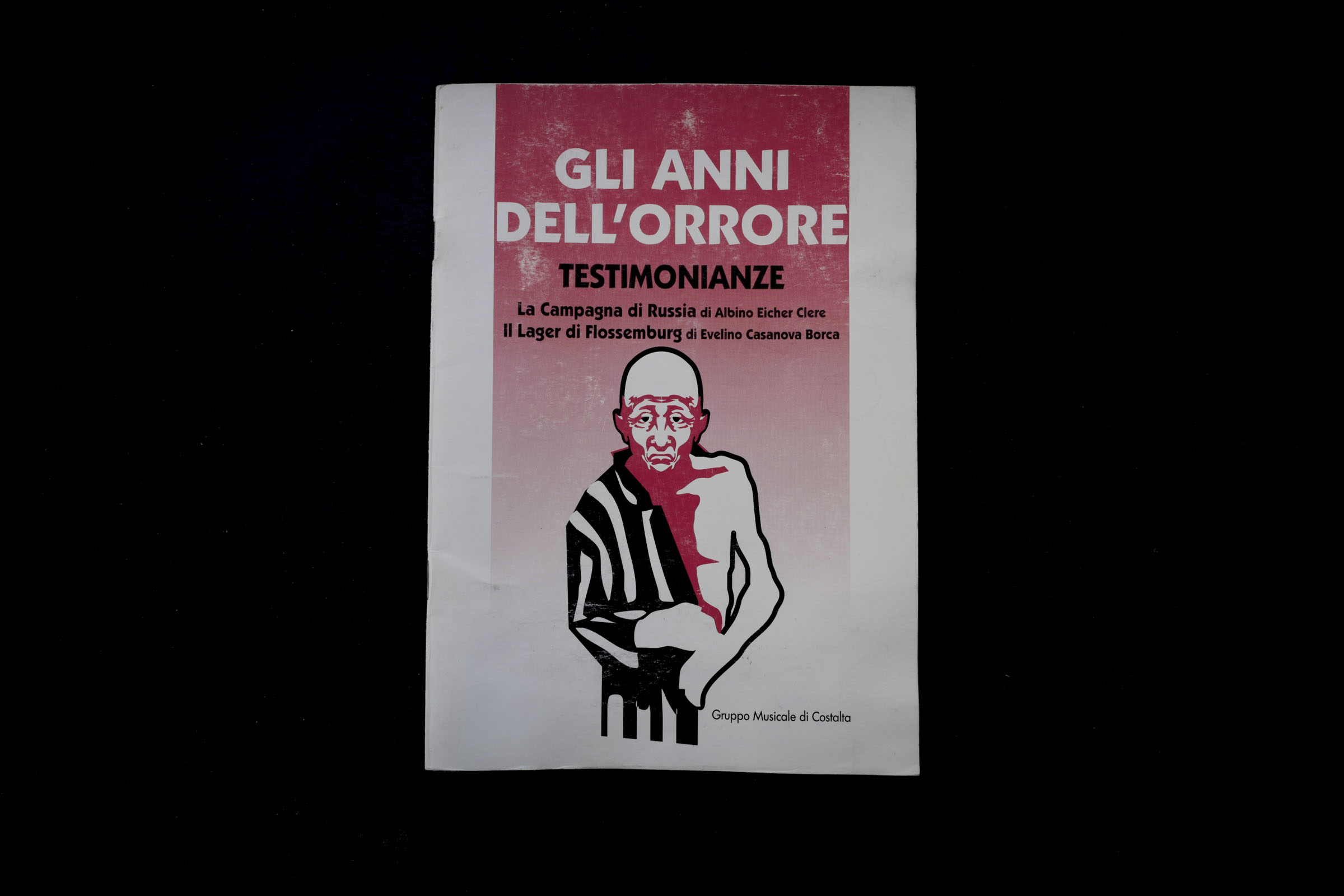

E poi vi sono anche altre storie, come quella di Albino Eicher Clere, che ebbe un’enorme fortuna perché una donna di una certa posizione – la moglie di un funzionario di partito, secondo il figlio Lucio – lo prese sotto la sua protezione: “Il figlio di questa donna tedesca era in guerra, giù nell’Italia meridionale. Forse mio padre le ricordava suo figlio, fatto sta che grazie a questa donna ricevette buon cibo, lavorava nell’orto e nei campi della famiglia, fu un privilegiato”.

✽

Forse quei 650.000 reduci avrebbero parlato di più, se avessero avuto un qualsivoglia risarcimento. Il governo italiano avrebbe potuto riconoscere pubblicamente che gli internati militari avevano preferito scegliere la durezza del lavoro forzato, piuttosto che collaborare con le unità delle SS e combattere per la Repubblica di Salò. Certamente non sarebbe corretto esaltare genericamente questa scelta come un atto di “resistenza senz’armi”, tanto più che non esisteva un vasto consenso antifascista tra le fila degli internati militari. Tuttavia, il fatto che questo episodio sia stato rimosso dalla memoria pubblica portò molti dei reduci a chiudersi in un amaro silenzio. Tanto più che neanche il governo tedesco ha versato un centesimo a questi 650.000 uomini. Né l’hanno fatto le aziende tedesche, che pure dal loro lavoro avevano tratto enormi profitti. Impossibile immaginare un destino più cinico. Durante la guerra gli internati militari furono trattati peggio di molti altri gruppi di prigionieri; ma la loro sofferenza non è mai stata riconosciuta.

La Legge federale tedesca sui risarcimenti, entrata in vigore nel 1953, riguardò tutti i perseguitati per motivi razziali, religiosi e politici, ma escluse coloro che erano stati deportati “solo” per lo sfruttamento della loro forza lavoro. In seguito, nel 2000 venne creata la Fondazione “Erinnerung, Verantwortung und Zukunft” (EVZ, “Memoria, responsabilità e futuro”), finanziata per metà dal governo federale, per metà dalle imprese economiche, che tra l’altro usufruirono di una detrazione fiscale totale per le risorse messe a disposizione. La EVZ ha negoziato con diversi paesi dei risarcimenti per gli ex lavoratori forzati – ma gli internati militari italiani e i prigionieri di guerra sovietici ne furono esclusi. Nel 2015, il governo federale ha riconosciuto agli ex schiavi del lavoro sovietici ancora viventi un “versamento di riconoscimento”, seppur puramente simbolico. In quell’occasione, la perizia richiesta dal governo federale sugli internati militari italiani giunse alla conclusione che essi erano da considerarsi fin dall’inizio prigionieri di guerra, e pertanto andavano esclusi dal provvedimento. Lo storico Ulrich Herbert criticò aspramente questa decisione definendola una farsa e un vile stratagemma giuridico, il che però non cambiò la sostanza: i lavoratori forzati italiani non sono mai stati risarciti.

*

I quattro figli Di Nuzzo gestiscono ancora oggi l’attività dei loro genitori. Con il Ristorante Nerina, Francesco introdusse in Trentino la cucina dell’Italia meridionale. “A Malgolo la gente non conosceva la pasta fresca”, dice Sandro. I figli continuano oggi a cucinare secondo le ricette del padre. In occasione della nostra visita, anche noi veniamo invitati a un pasto sontuoso, alla fine del quale Mario serve un dessert originario di Monaco. Un giorno, nel Ristorante Roma Francesco Di Nuzzo fu incaricato di inventare un dolce. Prese del pan di spagna, dello sherry, del rum, acqua e zucchero e farcì il tutto con sciroppo e panna. L’uomo che alla periferia di Monaco era sopravvissuto mangiando bucce di patate e che per fame aveva perso tutti i denti, dieci anni dopo, nel cuore ricco della città aveva creato la Zuppa Romana, un dessert che ancora oggi compare nel menù di molti ristoranti di Monaco.

✽

Se crediamo in una idea comune d’Europa, allora abbiamo anche bisogno di una memoria comune. Le culture del ricordo sono quasi sempre costruite su base nazionale, sono separate l’una dall’altra e spesso servono solo a trincerarsi nelle proprie, singole narrazioni. Quando nel 2025 sarà inaugurato il sito commemorativo di Neuaubing, l’enorme tema del “lavoro forzato civile” avrà finalmente la sede adeguata per una politica della memoria; qui confluiranno le diverse storie e le diverse memorie di olandesi, ucraini, francesi, polacchi e polacche, e di persone provenienti da almeno altre dieci nazioni. Speriamo che vi sia anche una Caffetteria, e che in questa Caffetteria venga servita la Zuppa Romana in ricordo di Francesco Di Nuzzo, che ogni sera, all’ingresso posteriore del suo “Fontana di Trevi”, distribuiva ai concittadini poveri gli avanzi della giornata. E che nelle sale del suo ristorante ha servito, a quei monacensi che dieci anni prima gli avevano sputato addosso, il dessert da lui stesso creato.

Hanno collaborato: Juliane Bischoff, Paul-Moritz Rabe, Julia Rader

Traduzione: Barbara Baroni

Note alle conversazioni

Le conversazioni che abbiamo condotto con i discendenti dei lavoratori forzati italiani hanno in comune un tratto specifico: il sentimento del lutto. Non solo o non tanto per la morte dei rispettivi genitori e parenti, quanto per il senso di vuoto, per il fatto di non sapere. Se mai hanno raccontato qualcosa, gli ex lavoratori forzati hanno parlato del freddo, della fame, degli avanzi di cibo e di misere porzioni condivise con gli altri prigionieri.

Francesco Di Nuzzo (1921-1986)

Giuseppe Burani (1924-2014)

Gino de Zolt (1924-2020)

Luigi Ganora (1922-2003)

Giuseppe Degiovanni (1922-1991)

Albino Eicher Clere (1922-1987)

[1] Michele Barricelli, „Schlimmer als die beste Schilderung“ – Die Erinnerung an NS-Zwangsarbeit als gesellschaftliche Aufgabe, in Nerdinger, Winfried (a cura di), Zwangsarbeit in München. Das Lager der Reichsbahn in Neuaubing. Berlino 2018, p. 74.

[2] François Cavanna, Das Lied der Baba. Monaco-Vienna, 1981, p. 267, citazione tratta da Christine Glauning, Mittdendrin und außen vor: Zwangsarbeit in der NS-Gesellschaft, in Nerdinger, Winfried (a cura di): Zwangsarbeit in München. Das Lager der Reichsbahn in Neuaubing. Berlino 2018, pp. 12-27; per il passo presente si veda p. 15.

[3] Cfr. Gabriele Hammermann, Einleitung, in Dies (a cura di), Zeugnisse der Gefangenschaft. Aus Tagebüchern und Erinnerungen italienischer Militärinternierter in Deutschland 1943-1945. Berlino/Monaco/Bosten 2014, p. 10.

[4] Joseph Goebbels, Diari. Annotazione del 20.9.1943 e del 23.9.1943, citato in Gabriele Hammermann, Einleitung. In Dies. (a cura di): Zeugnisse der Gefangenschaft. Aus Tagebüchern und Erinnerungen italienischer Militärinternierter in Deutschland 1943-1945. Berlino/Monaco/Bosten 2014, p. 6.

[5] Gabriele Hammermann, Einleitung. In Dies (a cura di), Zeugnisse der Gefangenschaft. Aus Tagebüchern und Erinnerungen italienischer Militärinternierter in Deutschland 1943-1945. München. Das Lager der Reichsbahn in Neuaubing. Berlino 2018, p. 74.