Die vergessenen Geschichten der „Italienischen Militärinternierten“ oder wie ein ehemaliger Zwangsarbeiter in die Stadt zurückkehrt, in der er einst ausgebeutet wurde, und ein Dessert erfindet, das bis heute auf deutschen Speisekarten steht.

Fotos: Alessandra Schellnegger

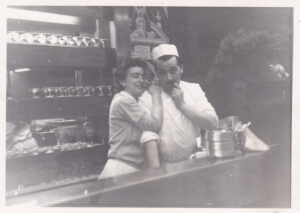

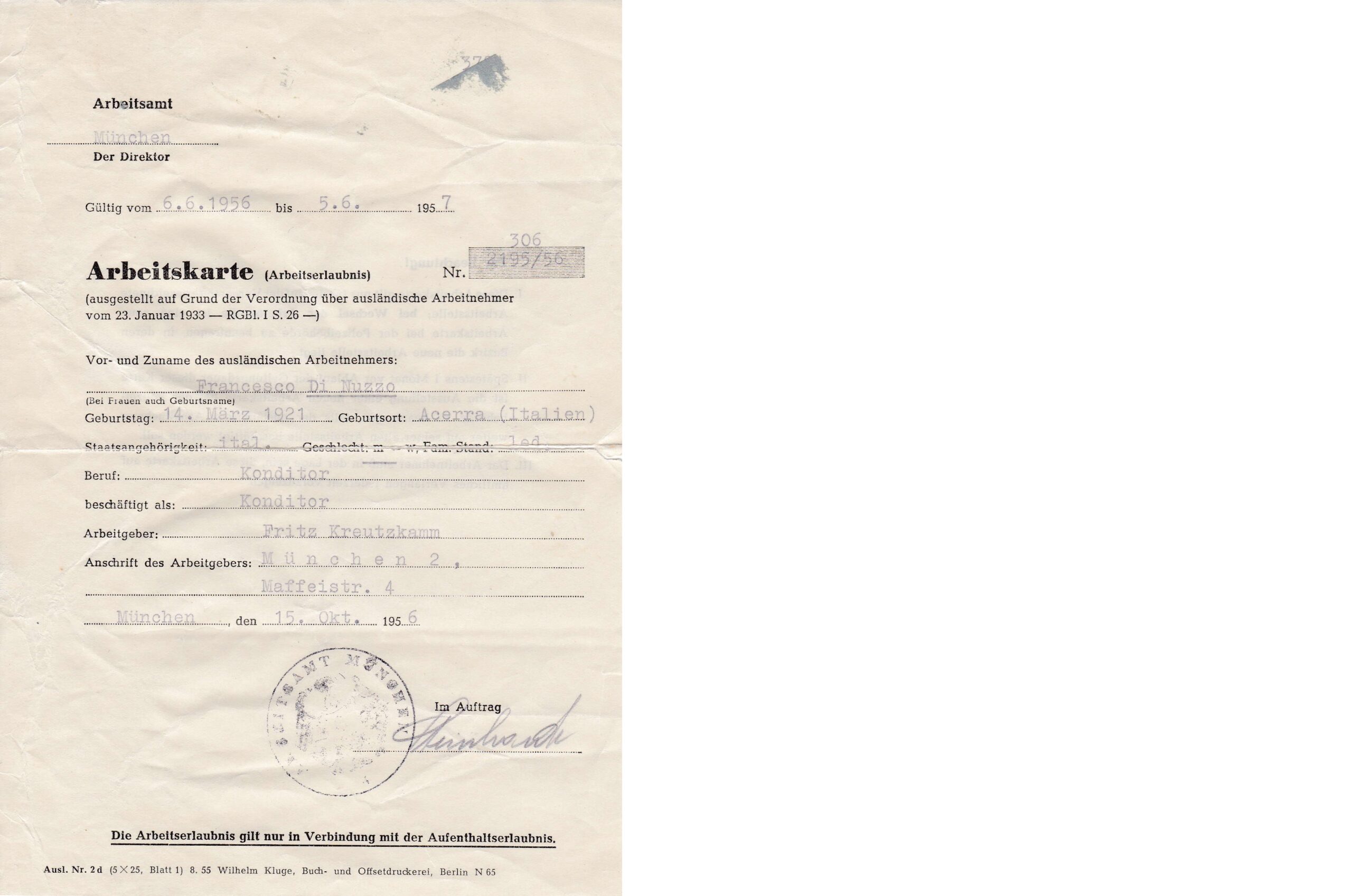

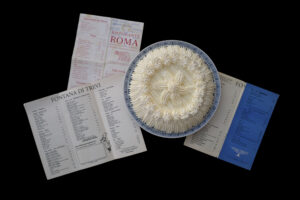

Monaco im Sommer! Herrlich. Backwaren und Eis verkaufen an der Promenade, inmitten der Schönen und Reichen, zwei drei Monate lang – was kann es Schöneres geben. Ein Freund hatte den jungen Konditor Francesco Di Nuzzo im Frühjahr 1952 auf die großartige Arbeitsstelle aufmerksam gemacht, Di Nuzzo sagte sofort enthusiastisch zu, schließlich hatte der Neapolitaner in den Sommermonaten oftmals keine richtigen Jobs. Erst als es ans Fahrkartenkaufen ging, merkte er, dass die Reise gar nicht an die Côte d’Azur führte: Der Freund hatte ihm den Job nicht in Monte Carlo besorgt, sondern in München, Monaco di Baviera. Francesco Di Nuzzo hatte schon unterschrieben und musste nun nach Deutschland, zurück in die Stadt, in der er nur acht Jahre zuvor als Zwangsarbeiter solchen Hunger gelitten hatte, dass ihm alle Zähne ausgefallen waren. Tagsüber servierte er ab sofort im feinen Ristorante Roma, auf der Maximilianstraße, reichen Münchnern ihr Drei-Gänge-Menü, nachts suchten ihn die Albträume aus Neuaubing heim.

✽

Francesco Di Nuzzo war einer von 230, einer von 150.000, oder einer von 13,5 Millionen, je nachdem, worauf man sein Augenmerk richtet. 13,5 Millionen Menschen wurden während des Nationalsozialismus als Zwangsarbeiter*innen missbraucht. Das ist eine konservative Schätzung für das Gebiet des damaligen Deutschen Reichs. Andere Quellen geben 25 Millionen für das Gesamtgebiet an, das Deutschland und die von ihm besetzten Gebiete umfasste. In jedem Fall handelt es sich um „die gewaltigste organisierte Verschleppungsaktion aller Zeiten“ [1].

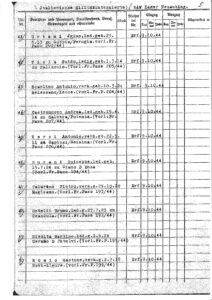

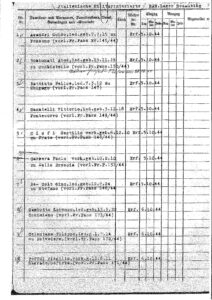

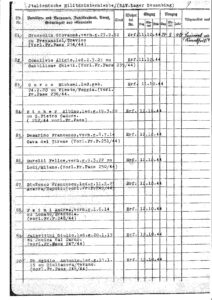

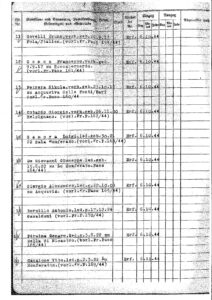

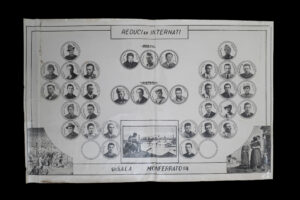

Allein in München mussten mindestens 150.000 Ausländer*innen Zwangsarbeit verrichten. Man weiß heute sicher von 400 Lagerunterkünften auf dem Stadtgebiet. Sie waren überall, jeder und jede Deutsche hat sie permanent gesehen, zumal sie nicht abseits der Städte lagen wie die Konzentrationslager, sondern mitten in den Ortschaften, oft nahe an Rüstungs- oder Industriebetrieben. Der ehemalige französische Zwangsarbeiter François Cavanna schrieb in seinen Erinnerungen: „Zu jener Zeit war Berlin mit Holzbaracken nur so überzogen. In jeder noch so kleinen Lücke der Riesenstadt hatten sich Fluchten brauner, teerpappegedeckter Fichtenholzquader eingenistet. Berlin bildete ein einziges Lager.“ [2] Umso erstaunlicher eigentlich, dass es heute kaum noch Spuren und bisher nur einen einzigen museal umgestalteten offiziellen Erinnerungsort zu diesem großen Verbrechenskapitel der NS-Zeit gibt, das Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit in Berlin-Schöneweide. Die allermeisten Baracken sind längst wieder spurlos verschwunden. In ganz Süddeutschland hat überhaupt nur ein Ensemble die Jahrzehnte überdauert, in München-Neuaubing, an der Grenze zu Freiham, acht Baracken, die seinerzeit als Lager des dortigen Reichsbahnausbesserungswerk dienten. Untergebracht waren dort unter anderen 230 italienische Kriegsgefangene.

✽

37 Kilo. Die Zahl kommt immer wieder. Francesco Di Nuzzo geistert als abgemagertes Gespenst durch die Erzählung seiner vier Kinder. 37 Kilo hat er gewogen. Alle Zähne waren ihm ausgefallen. Mit 24. Ein Schatten seiner selbst. Die Sätze und Ausdrücke fallen mehrfach im Gespräch, vielleicht auch, weil die vier Kinder sonst so wenig wissen und sich an den kargen Überlieferungsresten festhalten. Francesco Di Nuzzo hat mit ihnen nie über die Neuaubinger Zeit gesprochen. Die Kriegsgefangenen galten schließlich als Verräter, erst in Deutschland, nach dem Krieg dann zu Hause in Italien. Und während die Erzählungen der ehemaligen Partisan*innen zu einem so heroischen wie mythisch überhöhten Fundament des neuen Italiens zusammenwuchsen, wollte von den Erlebnissen der bis zu 650 000 Militärangehörigen, die als Zwangsarbeiter ausgebeutet worden waren, niemand etwas hören.

✽

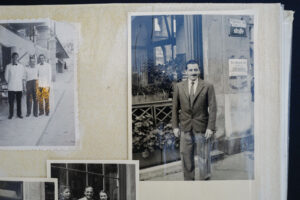

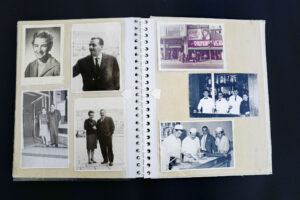

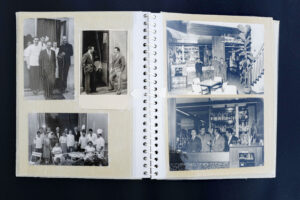

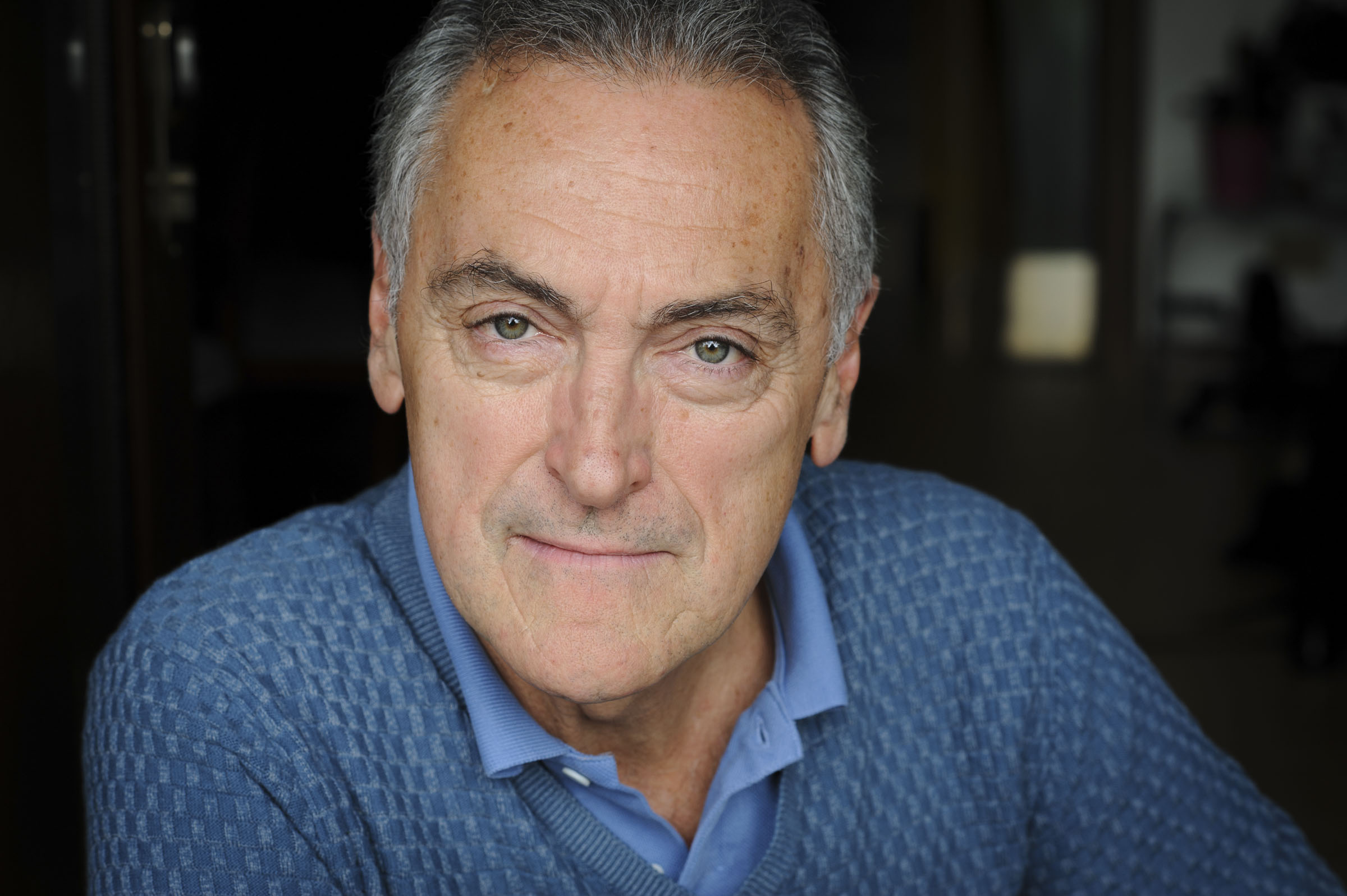

Wir sitzen im Restaurant Nerina in Malgolo. Draußen lackiert die Oktobersonne den Bäumen vollen Goldglanz auf, hier drinnen haben Di Nuzzos Kinder üppig gekocht für die deutschen Gäste. „Kinder“, nunja, sie alle sind heute zwischen 50 und 60 Jahre alt und betreiben gemeinsam das Restaurant der Eltern weiter. Sie alle sind in München geboren, dank dem bizarren Monaco-Missverständnis. Ihr Vater hatte eigentlich fest vor, nach dem Sommerjob sofort nach Hause zurückzukehren.Aber dann lernte er im Roma eine sehr nette Norditalienerin kennen, und so kam er im darauffolgenden Sommer wieder nach München. Und blieb 15 Jahre. Gründete sein eigenes Restaurant, das „Fontana di Trevi“ in der Sonnenstraße. Gab nach Küchenschluss, am Hintereingang, allabendlich an arme Landsleute Essensreste aus. Bekam mit seiner Frau die vier Kinder. Schickte die beiden Großen auf die Grundschule, wo sie die Ausländer waren, die in der letzten Bank sitzen mussten. „Bis die ersten Türken kamen“, sagt Sandro, der Älteste von ihnen, so als sei das nunmal ein Naturgesetz. „Ab dem Moment waren wir nur noch die Vorletzten, durften mitspielen und die Türken waren in der Rolle der fremden Außenseiter.“

Aber was hat ihr Vater in Neuaubing gemacht? Die Folgen der Zwangsarbeit haben ihn vermutlich letzten Endes umgebracht, die fehlenden Zähne, ein kaputtes Herz, Nierenversagen, mit 65 war er tot. Die Kinder wissen, dass Francesco Waggons reparieren musste. Dass er im Bombenhagel Trümmer wegräumen sollte. Sie kennen zwei Anekdoten, die von grässlichem Hunger und Kälte handeln. Aber sonst?

✽

Spätestens im Juli 1943, mit der Landung der alliierten Truppen auf Sizilien, wandte sich der Großteil der nationalkonservativen und bis dahin faschismusfreundlichen Elite Italiens vom Faschismus und damit auch von Mussolini ab. König Viktor Emanuel III. ließ den „Duce“ am 25. Juli verhaften und installierte Pietro Badoglio als neuen Ministerpräsidenten. Der gab nur wenige Wochen später, am 8. September 1943, die italienische Kapitulation bekannt.

Hitler, der bereits Mussolinis Sturz als „Verrat“ bezeichnet hatte, sah diese Kapitulation erst recht als einen Akt infamer Niedertracht. Die deutsche Propaganda hetzte fortan, die Italiener hätten Deutschland ja schon im Ersten Weltkrieg verraten, typisch sei das. Die politische Stigmatisierung fand in der deutschen Bevölkerung erstaunlich große Resonanz, die Kriegsgefangenen wurden für die Deutschen zum Synonym des ,verräterischen’ Seitenwechsels Italiens [3].

Seit Mussolinis Absetzung hatte die Wehrmacht für den Fall der Kapitulation insgeheim Vorbereitungen getroffen und eigene Kontingente nach Italien, auf den Balkan, nach Südfrankreich und Griechenland entsandt. Am 8. September 1943 waren die meisten italienischen Einheiten dann völlig überrumpelt von der Bekanntgabe der Kapitulation. Die Wehrmachtsverbände hatten oftmals leichtes Spiel, die italienischen Truppen zu entwaffnen. Vielfach wurde den italienischen Soldaten versprochen, man werde sie in Zügen in ihre Heimat zurückbringen, nur bitte die Gewehre abgeben, dann geht’s auch schon nach Hause. Was natürlich gelogen war. 25.000 italienische Soldaten starben in diesen Tagen, entweder weil sie sich ihrer Entwaffnung widersetzten oder weil sie auf Transportschiffen festsaßen, die bombardiert wurden oder einfach nur wegen Überfüllung sanken.

Die Züge fuhren ins Deutsche Reich, in die besetzten Gebiete in Polen und an die Ostfront und brachten reiche Beute. Insgesamt fielen den Deutschen rund 810.000 Italiener in die Hände. Sie wurden vor die Wahl gestellt, ob sie auf Seiten der Deutschen weiterkämpfen wollten oder sich für die Kriegsgefangenschaft entscheiden. 650.000 Mann verweigerten sich der Kollaboration und kamen in Zwangsarbeit. Goebbels schrieb in seinem Tagebuch, der „italienische Verrat“ sei ein „gutes Geschäft“ [4] gewesen. Für die allermeisten Italiener wurde es zu einer zutiefst traumatischen Erfahrung. Sie fanden sich – zur Strafe für ihren „Verrat“ – neben den Arbeiter*innen aus der Sowjetunion auf der untersten Stufe der rassistischen Hierarchie wieder. Was bedeutete, dass sie noch bedeutend schlechter verpflegt wurden als etwa französische oder niederländische Zwangsarbeiter. Die meisten Italiener wurden – wie auch die sowjetischen Gefangenen – dem grausamen Prinzip der „Leistungsernährung“ unterworfen: Wer sein Arbeitspensum nicht zu erfüllen vermag, bekommt die ohnehin karge Ration gestrichen. Weshalb Zehntausende in einen „Teufelskreis aus Unterernährung, verminderter Arbeitsleistung, Bestrafung und nochmals reduzierter Verpflegung“[5] gerieten. Kein Wunder, dass durch alle Erinnerungen Erzählungen von Essensresten, gebratenen Ratten oder psychotischem Hungerwahn geistern. Und davon, dass sie von der Zivilbevölkerung bespuckt und geschlagen wurden.

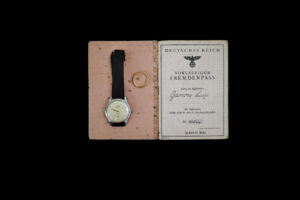

Die Deutschen befreiten Mussolini und erklärten ihn zum Führer der faschistischen Repubblica Sociale Italiana (RSI), einem auf Nord- und Mittelitalien beschränkten Rumpfstaat, der bis zum Kriegsende Bündnispartner des Deutschen Reiches. Militärangehörige eines verbündeten Staates konnten aber keine Kriegsgefangenen sein. Daher änderte Hitler Ende September 1943 ihren Status und erklärte sie zu „Italienischen Militärinternierten“ („IMIs“). Diese Umetikettierung hatte aber noch einen zweiten Grund: Laut Genfer Konvention war es verboten, Kriegsgefangene in Rüstungsbetrieben einzusetzen. Für „Militärinternierte“ galt dieses Verbot nicht.

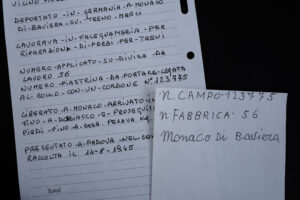

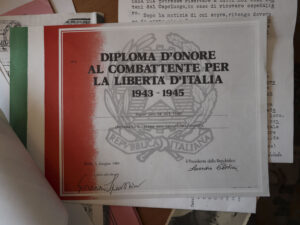

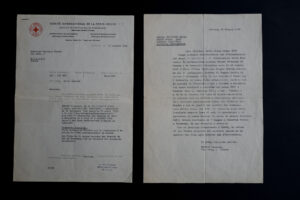

Den Italienern wird es zu diesem Zeitpunkt herzlich egal gewesen sein, wie man sie nun offiziell bezeichnete, sie hatten genug damit zu tun, einfach nur die Schikanen und die Hungerstrafen bei schwerster körperlicher Arbeit zu überleben. Es sollte ihnen aber später zum Schaden gereichen: Die Kinder von Di Nuzzo haben ein Schreiben der italienischen Regierung. Er hatte um Entschädigung gebeten, leider nein, beschied ihm der Ministerrat, er war ja nicht im KZ. Dieses Schreiben haben alle IMIs bekommen, die um Entschädigung gebeten hatten. Keiner von ihnen hat vom italienischen Staat je Geld erhalten (nein, vom deutschen auch nicht, dazu gleich). Im Gegenteil. Die Heimkehrer wurden von vielen Italienern als Kollaborateure angesehen, die den verhassten Deutschen geholfen hatten, länger durchzuhalten.

✽

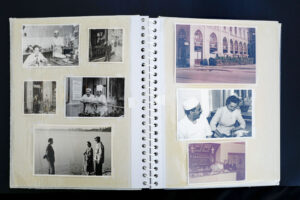

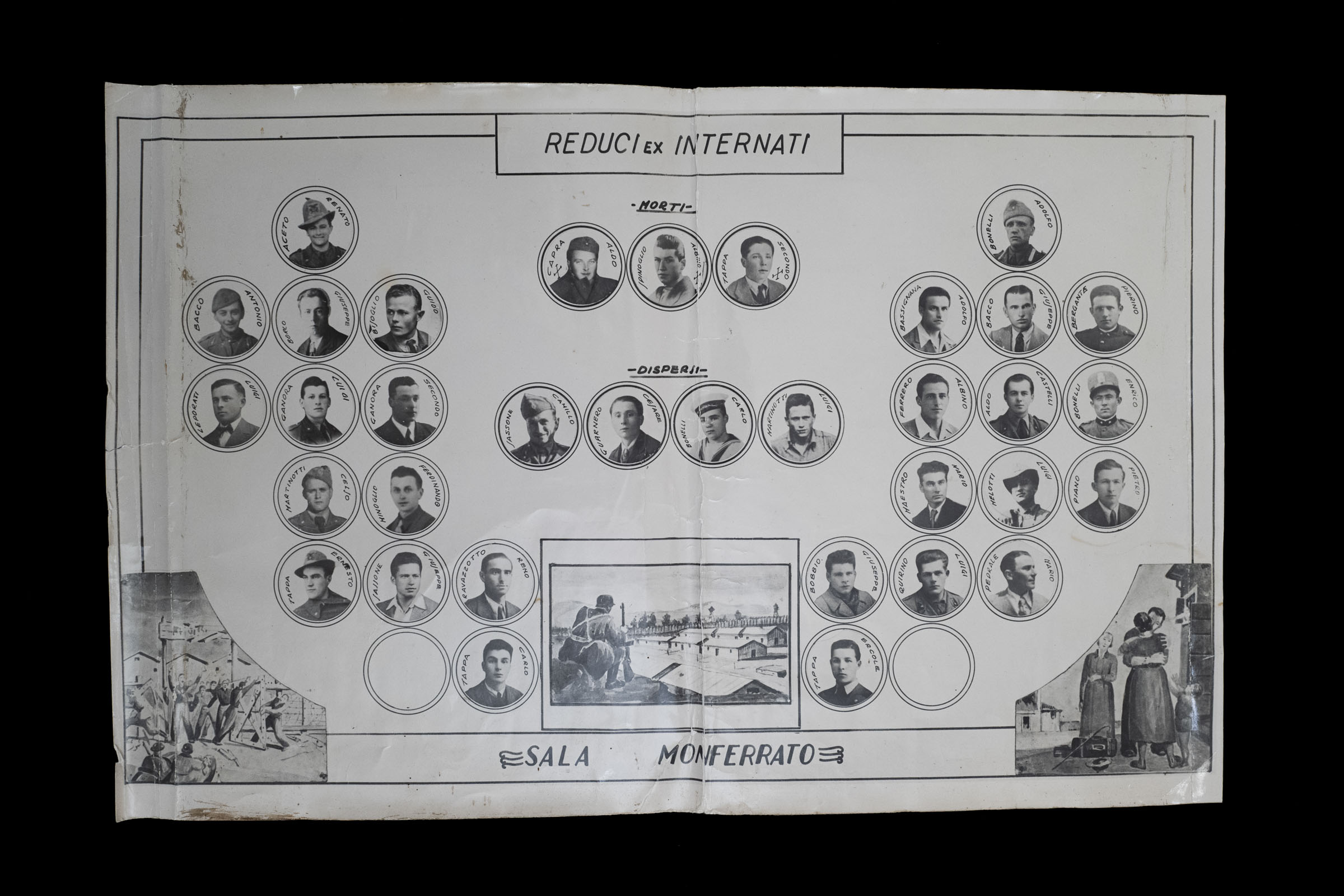

Wir haben die Nachfahren sechs ehemaliger italienischer Zwangsarbeiter in Norditalien besucht, um zu erfahren, was ihre Väter erzählt haben aus dieser Neuaubinger Zeit. Es war eine Reise in tiefes Schweigen. Da sitzen 60-, 70-jährige Männer und Frauen mit ein paar Dokumenten und Fotokopien und diesem Lebensloch. Alle Nachkommen besitzen ein sehr ähnliches Schreiben, in dem die Regierung das Entschädigungsgesuch ihrer Väter abgelehnt hat. Noch die Kinder empfinden Schmerz über diese Aberkennung des Leids.

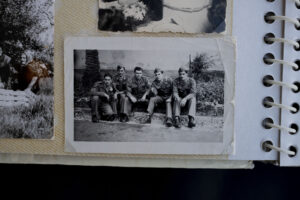

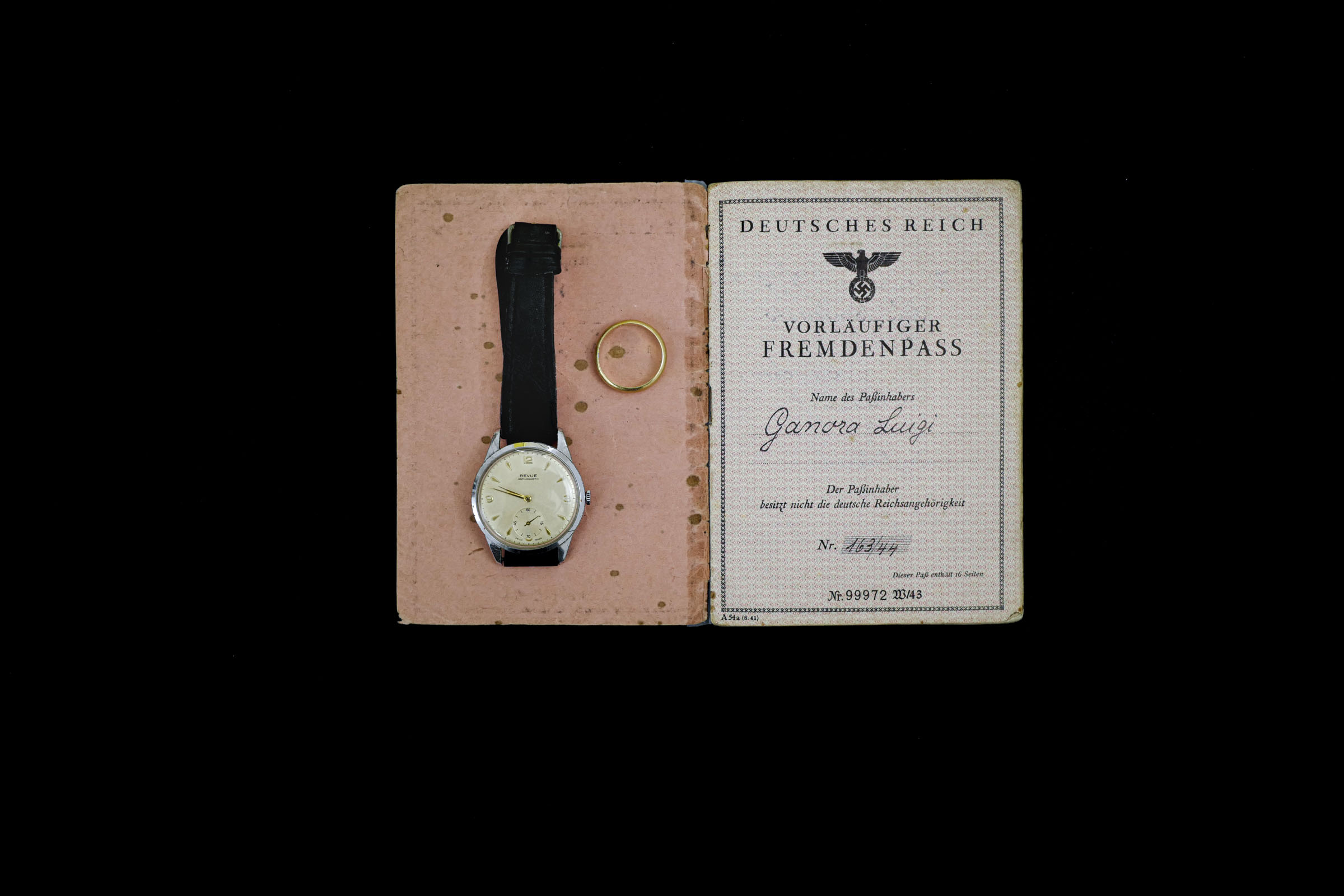

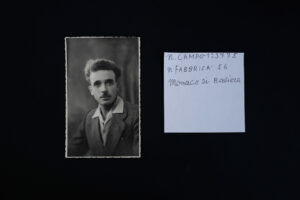

Pier Vanni Ganora kann in seiner Turiner Wohnung alle Kriegszahlen seines Vaters Luigi runterbeten, die Einberufung am 28. April 1941, die Gefangennahme am 15. September 1943, die Rückkehr im Juni 1945. Er starrt auf diese Zahlen und Fotokopien, aber von all dem Leben, das dazwischen passiert ist, weiß er nichts. Nur dass sein Vater auf dem täglichen Fußmarsch zu den Waggons von Neuaubinger Kindern geschlagen und verhöhnt wurde. Dass er später eine geradezu zwanghaft hortende Beziehung zu Brot hatte. Dass er nie mehr nach Deutschland wollte. Und dass er selbst es sich nicht verzeiht, nicht mehr gefragt, den Vater nicht aus diesem dunklen Schweigen gezogen zu haben. Pier Vanni Ganora schaut auf die vergilbten Fotos, sein 24 Jahre junger Vater schaut aus seiner Uniform zurück auf den grauhaarigen Sohn, bis der zu weinen anfängt und die Schultern zuckt: „Nichts weiß ich. Gar nichts.“

Fabia De Zolt empfängt uns in ihrem Wohnzimmer. Ihr Vater Gino ist im vergangenen Jahr an Corona gestorben, er wurde 96. Über seine Erlebnisse in Deutschland hat Gino De Zolt genau einmal gesprochen, 2017, als im Auftrag des NS-Dokumentationszentrums München schonmal eine Historikerin hier oben in Pieve di Cadore, am Fuße der Dolomiten, vorbeikam.

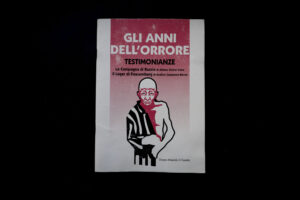

Fabia setzte sich an jenem Tag heimlich neben den Ofen und schrieb mit, was ihr Vater im Nachbarzimmer der Historikerin erzählte: Die Frauen und Kinder, die den Italienern auf dem Weg zur Arbeit ins Gesicht spuckten. Der Hunger, der jede Nacht an ihm nagte. Sein spöttisches Lachen, als die Historikerin ihn fragte, ob es denn in Neuaubing auch mal Fleisch zu essen gegeben habe. Wie er zurückkam, „mager wie ein Stock“. Als die Historikerin ihn gegen Ende des Gesprächs fragte, ob er denn wenigstens mit seinem Bruder, der ebenfalls als „Militärinternierter“ irgendwo in Deutschland gewesen war, über diese Zeit gesprochen habe, sagte er nur: „Nein. Wozu.“ Am Tag danach versuchte Fabia nochmal ihren Vater auf diese Zeit anzusprechen, „aber er hat gesagt, darüber will er nie mehr sprechen.“ Sie macht mit ihrer Hand eine Bewegung wie ein Fallbeil. „Niente. Silenzio“.

Trotz aller individueller Unterschiede bei den sechs Erinnerungsbegegnungen, war bei allen sehr auffällig, dass selbst die, die sagten, da sei von Seiten ihres Vaters immer nur bleiernes oder bitteres Schweigen gewesen, Dinge über den rasenden Hunger jener Zeit wussten. Alfredo Burani erzählte von seinem Vater Giuseppe, er habe „später nie auch nur einen Krümel im Teller gelassen“, ähnlich sagte Franco Degiovanni über seinen Vater Giuseppe, Brot sei ihm in späteren Jahren „heilig“ gewesen. Und die Verletzung, keine Anerkennung bekommen zu haben, die prägt sich auch durch alle Gespräche durch. So sagt Pier Vanni Ganora sein Vater Luigi sei extrem gesellig, zugewandt, menschenfreundlich gewesen, aber die Zeit in Deutschland, die habe er weggesperrt, erst recht, nachdem der italienische Staat ihm jede Anerkennung verweigert habe. Vielleicht der interessanteste Moment in diesen Treffen: Bei dem Interview mit Ganora saß auch dessen Frau dabei. Während sich Ganora an den paar dürren Jahreszahlen festhielt, die er wusste, erzählte seine Frau fast plaudernd von ihrem Vater, der bei der Entwaffnung durch die Deutschen in einen Kasernenhof gebracht wurde und dann die immergleiche Schlüsselszene erlebte: „Da war ein Tisch gedeckt und die Deutschen haben gesagt: Entweder du kämpfst für Mussolini oder du kommst nach Deutschland. Er konnte fliehen und war dann bei den Partisanen. Nach dem Krieg hat er gern davon erzählt.“ – „Naja,“ sagte Pier Vanni Ganora nach längerem Schweigen, „das ist die andere Geschichte. Da redet es sich leichter, das wollten alle gern hören.“

Und dann gibt es noch die ganz anderen Geschichten wie die von Albino Eicher Clere, der enormes Glück hatte, weil ihn irgendeine Parteibonzin, wie sein Sohn Lucio annimmt, quasi adoptiert hat: „Der Sohn dieser Deutschen war im Krieg, unten in Süditalien. Vielleicht hat mein Vater sie an ihren Sohn erinnert, jedenfalls bekam er dank dieser Frau gut zu essen und hat bei der Familie im Garten und auf dem Feld gearbeitet, total privilegiert.“

✽

Vielleicht hätten die 650.000 Heimkehrer mehr geredet, wenn sie jemals Entschädigung erhalten hätten. Die italienische Regierung hätte die reine Tatsache anerkennen können, dass all die Militärinternierten die harte Zwangsarbeit der Zusammenarbeit mit SS-Einheiten oder den Truppen von Saló vorzogen. Man muss diese Entscheidung sicher nicht in allen Fällen zur „Resistenza senz’armi“, also zum „Widerstand ohne Waffen“ hochpathetisieren, zumal von einem breiten antifaschistischen Konsens unter den Militärinternierten keine Rede sein konnte. Dass sie aber völlig aus dem kollektiven Erinnern getilgt wurden, trieb viele von ihnen in bitteres Schweigen. Zumal auch die deutsche Regierung diesen 650.000 Männern nie einen Pfennig gezahlt hat. Die deutschen Unternehmen, die von ihrer Arbeit so immens profitiert haben, auch nicht. Zynischer geht es eigentlich kaum. Diese Männer wurden im Krieg schlechter behandelt als viele andere Kriegsgefangenen, im Nachhinein wurde ihnen aber ihr Leid aberkannt.

Das 1953 in Kraft getretene Bundesentschädigungsgesetz betraf rassisch, religiös oder politisch Verfolgte und schloss alle aus, die „nur“ zur Ausbeutung ihrer Arbeitskraft als Zwangsarbeiter verschleppt worden waren. 2000 wurde dann die Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ (EVZ) gegründet, die zur Hälfte aus Bundesmitteln, zur Hälfte von Wirtschaftsunternehmen finanziert wurde – wobei die Firmen alles von der Steuer absetzen konnten. Die EVZ handelte mit verschiedenen Ländern Zahlungen für ehemalige Zwangsarbeiter aus – italienische Militärinternierte und sowjetische Kriegsgefangene waren davon ausgeschlossen. 2015 beschloss die Bundesregierung für die letzten noch lebenden ehemaligen sowjetischen Arbeitssklaven eine rein symbolische „Anerkennungszahlung“. Ein von der Bundesregierung in Auftrag gegebenes Gutachten kam zu dem Schluss, die „Italienischen Militärinternierten“ seien ja die ganze Zeit über Kriegsgefangene gewesen, ihnen stehe also kein Geld zu. Historiker wie Ulrich Herbert kritisierten dies scharf als eine Farce und einen billigen juristischen Trick, was aber nichts am Ergebnis änderte: Die italienischen Zwangsarbeiter wurden nie entschädigt.

✽

Die vier Kinder Di Nuzzos führen das Restaurant ihrer Eltern bis heute. Francesco hat hier oben, in den Hügeln des Trentino mit der Gründung des Nerina die süditalienische Küche eingeführt, „frische Nudeln kannten sie in Malgolo gar nicht“, sagt Mario, der Koch. Bis heute orientiert er sich an den Rezepten seines Vaters. Auch wir werden während unseres Besuchs reichhaltig bewirtet und am Ende bringt Mario ein Dessert rein, das aus München stammt: Im Ristorante Roma wurde Francesco Di Nuzzo eines Tages beauftragt, eine eigene Nachspeise zu kreieren. Francesco nahm Biskuit, viel Sherry, Rum, Wasser und Zucker, und überzog das alles mit Sahne und Sirup. Der Mann, der am Stadtrand von München von Kartoffelschalen gelebt und all seine Zähne verloren hatte, dieser Mann hat zehn Jahre später im reichen Herzen der Stadt die Zuppa Romana erfunden, die es bis heute auf vielen Münchner Speisekarten gibt.

✽

Wenn man an eine gemeinsame europäische Idee glaubt, dann braucht es auch gemeinsames Erinnern. Erinnerungskulturen sind fast immer national strukturiert, abgetrennt voneinander, oft dienen sie nur dazu, sich in seinem eigenen Schmerz und seinen frisierten Helden- oder Opfer-Mythen einzuigeln. Wenn 2025 der Neuaubinger Erinnerungsort eröffnet, dann findet dort das riesige Thema der „zivilen Zwangsarbeit“ endlich einen adäquaten erinnerungspolitischen Ort; außerdem werden darin die unterschiedlichen Geschichten und Erinnerungen von Niederländern, Ukrainer*innen, Franzosen und Französinnen, Italienern, Polen und Polinnen und Menschen aus mindestens zehn weiteren Nationen zusammenfließen. Hoffentlich wird es auch eine Cafeteria geben. In der muss dann Zuppa Romana serviert werden, im Gedenken an Francesco Di Nuzzo, der allabendlich am Hintereingang seines „Fontana di Trevi“ hungrigen Landsleuten alles schenkte, was vom Tage übrig war. Und der vorne im Laden den Münchner*innen, die ihn zehn Jahre zuvor bespuckt hatten, seine eigene Nachspeise kredenzte.

Gesprächsnotizen

Was alle Gespräche mit den Nachkommen von italienischen Zwangsarbeitern eint, war ein Gefühl der Trauer. Nicht so sehr um den jeweiligen Toten, sondern um das Nichtwissen, das Vakuum, die Leere. Alle erzählten sie, wenn sie überhaupt was erzählten, von der Kälte und vom Hunger, von Essensresten, von geteilten Rationen.

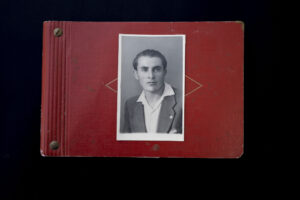

Francesco Di Nuzzo (1921-1986)

Giuseppe Burani (1924-2014)

Gino De Zolt (1924-2020)

Luigi Ganora (1922-2003)

Giuseppe Degiovanni (1922-1991)

Albino Eicher Clere (1922-1987)

[1] Michele Barricelli: „Schlimmer als die beste Schilderung“ – Die Erinnerung an NS-Zwangsarbeit als gesellschaftliche Aufgabe. In: Nerdinger, Winfried (Hrsg.): Zwangsarbeit in München. Das Lager der Reichsbahn in Neuaubing. Berlin 2018, S. 74.

[2] François Cavanna: Das Lied der Baba. München/Wien 1981, S. 267, zit. nach Christine Glauning: Mittdendrin und außen vor: Zwangsarbeit in der NS-Gesellschaft. In: Nerdinger, Winfried (Hrsg.): Zwangsarbeit in München. Das Lager der Reichsbahn in Neuaubing. Berlin 2018, S. 12-27, hier: S. 15.

[3] Vgl. Gabriele Hammermann: Einleitung. In: Dies. (Hrsg.): Zeugnisse der Gefangenschaft. Aus Tagebüchern und Erinnerungen italienischer Militärinternierter in Deutschland 1943-1945. Berlin/München/Bosten 2014, S. 10.

[4] Joseph Goebbels: Die Tagebücher von Joseph Goebbels, Eintrag 20.9.1943 sowie 23.9.1943, zit. nach: Gabriele Hammermann: Einleitung. In: Dies. (Hrsg.): Zeugnisse der Gefangenschaft. Aus Tagebüchern und Erinnerungen italienischer Militärinternierter in Deutschland 1943-1945. Berlin/München/Bosten 2014, S. 6.

[5] Gabriele Hammermann: Einleitung. In: Dies. (Hrsg.): Zeugnisse der Gefangenschaft. Aus Tagebüchern und Erinnerungen italienischer Militärinternierter in Deutschland 1943-1945. Berlin/München/Bosten 2014, S. 15.