In ihrer fotografischen Annäherung spürt Sima Dehgani der Geschichte des ukrainischen Dorfes Jewmynka nach. 1943 wurden fast alle Bewohner*innen des Ortes verschleppt, viele nach München und einige davon nach Neuaubing. Nach Kriegsende kehrten die meisten von ihnen zurück. Ihr Leben wurde jedoch niemals wieder wie vorher. Die Fotografin dokumentiert Geschichten und Erinnerungen sowie aktuelle Lebensrealitäten von Zeitzeug*innen und ihren Familien.

Es ist grün in Jewmynka. Etwa 500 Menschen leben heute hier, während der Sommerferien sind es deutlich mehr. Im Juli 2021 machten wir uns auf den Weg in das ukrainische Dorf und zu seine*n Bewohner*innen, deren Geschichten lange vergessen waren. Wir sind ein kleines Team bestehend aus der Fotografin Sima Dehgani, Kristina Tolok, Osteuropa-Expertin und Mitarbeiterin am NS-Dokumentationszentrum München, der ukrainischen Übersetzerin Liubov Danylenko. Morgens sind wir aus Kyjiw losgefahren. Die Fahrt dauerte keine Stunde.

Nina Tarasenko kennt diese Strecke gut. Jeden Sonntag fährt sie mit dem Bus nach Jewmynka, um sich um das Haus und den Garten ihrer Mutter zu kümmern. „Es ist viel Arbeit mit dem großen Garten, für meine Kinder ist es nicht interessant. Aber ich kann es doch nicht verfallen lassen …“ Sie ist als Jugendliche weggezogen, in die Großstadt nach Kyjiw, hat zwei Töchter groß gezogen und steht jetzt kurz vor der Pensionierung. Um sie besser pflegen zu können, zog ihre 90-jährige Mutter, Hanna Hutnyk, vor kurzem zu ihr nach Kyjiw. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Mutter lebt sie in einer Hochhaussiedlung am Rande der Stadt.

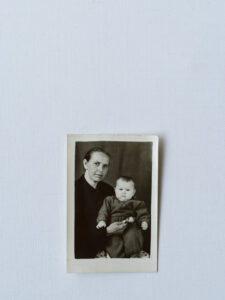

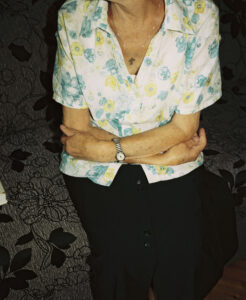

Mit dreizehn Jahren wurde Hanna Hutnyk zusammen mit ihrer Mutter und fünf Geschwistern während des Zweiten Weltkriegs nach Hohenbrunn bei München verschleppt. Ihre Mutter und die älteren Brüder Ivan, Volodymyr und Fedir mussten hier bei der Heeresmunitionsanstalt Hohenbrunn (MUNA) Zwangsarbeit leisten. Ihre beiden kleinen Schwestern Agafia und Marina überlebten die Zeit im Lager nicht, sie starben im Alter von sieben und drei Jahren in Hohenbrunn. Der Vater wurde zu Kriegsbeginn eingezogen, von ihm verliert sich jede Spur. Nach dem Krieg kehrte Hanna Hutnyk mit der Mutter und den drei Brüdern zurück nach Jewmynka. Dort begann sie in der lokalen Kolchose zu arbeiten und bekam eine Tochter. „Das Haus hat sie mit ihren eigenen Händen gebaut, ganz alleine“, sagt Nina Tarasenko stolz über ihre Mutter. Auch den großen Garten habe sie angelegt. „Meine Mutter hatte immer einen grünen Daumen.“

Mit dem Auto fahren wir durch den Ort. Das Dorf besteht aus vielen kleinen traditionellen Holzhäusern, aber auch größere Ferienhäuser mischen sich mittlerweile ins Straßenbild, sowie unzählige Storchennester. Wir finden schließlich den Ortskern, daneben die Dorfschule. Am Spielplatz treffen wir eine Gruppe Kinder. Sie sind zwischen zehn und vierzehn Jahre alt. Nur eines der Kinder geht hier tatsächlich zur Schule. Fast alle sind nur zu Besuch bei den Groß- oder Urgroßeltern. Wissen sie etwas vom Krieg, was wissen sie über Deutschland? „Ich weiß, dass die Deutschen hier waren im Krieg,“ sagt Vladik, „denn meine Uroma musste in Deutschland arbeiten“. Ein paar Telefonanrufe später sitzen wir gemeinsam mit seiner Mutter Evgenija Ovečko im Haus seiner Prababusja, seiner Urgroßmutter, Marija Sadova. Sie ist 96 Jahre alt.

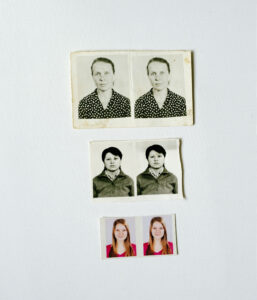

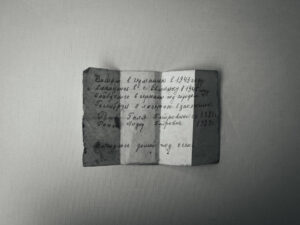

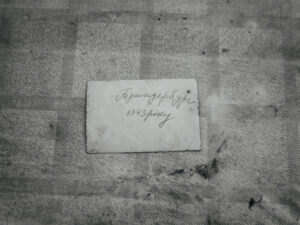

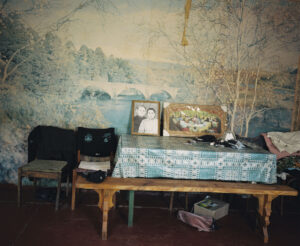

Damals, 1942, als sie alleine aufgegriffen wurde, war sie erst siebzehn. Auch ihre Eltern, Marfa und Fedir, und ihre drei Schwestern Valentina, Vera und Halina wurden im Folgejahr zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt. Wie die Familie Hutnyk, waren auch sie in Hohenbrunn bei der MUNA. Marija Sadova zeigt uns alte Fotos. Auf einer Rückseite steht auf Ukrainisch der Vermerk „Branderburg, Jahr 1943“. An den Namen der Firma, bei der sie arbeiten musste, kann sie sich heute nicht mehr erinnern. „Opel,“ ergänzt ihre Enkelin Evgenija Ovečko und erklärt: „Mit diesen Geschichten bin ich aufgewachsen“. So oft sie kann, fährt sie von Kyjiw zur Oma nach Jewmynka, um sie im Alltag zu unterstützen.

Am anderen Ende des Dorfes lebt Oleksandra Havriš. Sie ist 84 Jahre alt. Ihre Tochter Larisa Pisarenko begrüßt uns herzlich in ihrem Elternhaus. Sie kümmert sich gemeinsam mit einer Verwandten um ihre Mutter. Ihr Vater Hryhorij Havriš ist vor zwei Jahren verstorben. Er war der Vorsitzende des lokalen Vereins, der sich für die Belange ehemaliger Zwangsarbeiter*innen einsetzte. Larisa Pisarenko spricht liebevoll über ihren Vater. „Es ist schwer, ich vermisse ihn sehr“. Sie arbeitet als Lehrerin in Jewmynka und pflegt hier ihre Mutter und Schwiegermutter. Wie ihre Eltern, mussten auch ihre Schwiegereltern während des Nationalsozialismus Zwangsarbeit leisten. Ihre Mutter auf einem Hof bei München, ihr Vater bei einem Bauern im österreichischen Mattsee. Nach dem Krieg kehrten beide nach Jewmynka zurück, wo sie heirateten und zwei Töchter bekamen.

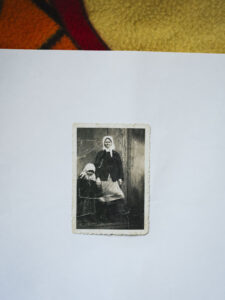

Das NS-Regime verschleppte nicht nur Jugendliche und Erwachsene, sondern auch Kinder. Wie viele, veranschaulicht ein verblasstes Foto vor einer Baracke, das uns Hanna Šust‘ zeigt. Sie stammt auch aus Jewmynka, lebt aber mittlerweile in Brovary, einem Vorort von Kyjiw. Sie deutet auf ein kleines Mädchen in der letzten Reihe, die von einer Frau mit weißem Kopftuch getragen wird. „Da bin ich drei Jahre alt.“ Das Foto entstand in dem sogenannten „Eggarten-Lager“, einem Lager des Reichsausbesserungswerkes (RAW) im Münchner Stadtteil Freimann. Wie das Foto zustande kam, weiß sie nicht mehr; auch nicht, wer auf sie und ihre Schwester damals aufgepasst hat, während ihre Eltern arbeiten mussten.

Auch Anna Šapovalova ist auf dem Foto zu sehen. Gemeinsam mit ihren Eltern und dem älterem Bruder war sie im selben Lager wie ihre Freundin Hanna Šust‘ untergebracht. In ihrer Kyjiwer Wohnung lädt uns die heute 82-Jährige zu Kaffee und Kuchen ein. Im Wohnzimmer hängen Auszeichnungen und Urkunden für ihr Engagement. „Ich besuche Schulklassen und erzähle ihnen von der Zwangsarbeit in Deutschland.“ Die beiden Frauen aus Jewmynka engagieren sich seit Jahrzehnten ehrenamtlich. Als in den 2000er-Jahren erstmals Entschädigungsleistungen ausbezahlt wurden, haben sie vielen ehemaligen sowjetischen Zwangsarbeiter*innen bei der Antragstellung geholfen.

Beide berichteten von den zahlreichen Schwierigkeiten, um Schicksale und Geschichten bürokratisch korrekt zu belegen. Fotografien oder Gegenstände aus Deutschland konnten als Beweisstücke für einen Anspruch auf Entschädigungszahlungen gelten. Doch die gab es kaum noch – nicht zuletzt deshalb, weil sie den Personen, die sie besaßen während der Sowjetzeit Probleme hätten bereiten können. Für die sowjetischen Behörden standen die Rückkehrer*innen unter dem Generalverdacht, freiwillig für den Feind gearbeitet und so kollaboriert zu haben. Die Hinweise auf ihre Zeit als Zwangsarbeiter*innen wurden daher von vielen vollständig vernichtet. Das Thema war lange tabuisiert; etwas, worüber geschwiegen wurde. Seit einigen Jahren verändert sich das. In Kyjiw, auf dem Gelände von Babyn Jar, gibt es mittlerweile ein zentrales Denkmal, das an das Schicksal der Zwangsarbeiter*innen erinnert.

Kurz vor unserer Abreise aus Jewmynka kommen wir zufällig ins Gespräch mit Anatolij Vlasik. Er ist in Jewmynka geboren und heute Mitte 40. Seit ein paar Jahren führt er einen Kiosk, den einzigen Laden im Ort. Er erzählt von seiner Großmutter und ihren Geschwistern, die auch nach Deutschland verschleppt wurden. Wir sprechen über die Denkmäler im Ort, die den Veteran*innen, Partisan*innen und Gefallenen des Zweiten Weltkriegs gewidmet sind. „Es ist eigentlich schade,“ konstatiert Anatolij Vlasik: „das ganze Dorf haben sie damals mitgenommen, aber an sie erinnert hier nichts“.

Text: Kristina Tolok