NS-ZWANGSARBEIT UND NEUAUBING

Massenverbrechen Zwangsarbeit

Das ehemalige Lager in Neuaubing ist nur eines von schätzungsweise rund 30.000 Lagern, die während der Zeit des Zweiten Weltkriegs im gesamten Deutschen Reich existierten. Etwa 13,5 Millionen Menschen wurden zur Ausbeutung ihrer Arbeitskraft aus ihren Heimatländern verschleppt. Zählt man die Menschen, die in allen von Deutschland besetzten Gebieten Zwangsarbeit leisten mussten hinzu, summiert sich die Gesamtzahl der Zwangsarbeiter*innen auf über 25 Millionen. Trotz dieses enormen Ausmaßes ist das Verbrechen der Zwangsarbeit im kollektiven Gedächtnis verhältnismäßig wenig präsent.

Die nationalsozialistische Zwangsarbeit stellt laut dem Historiker Ulrich Herbert „den größten Fall der massenhaften, zwangsweisen Verwendung von ausländischen Arbeitskräften in der Geschichte seit dem Ende der Sklaverei im 19. Jahrhundert dar“[1]. Dahinter standen insbesondere wirtschaftliche und militärische Interessen des NS-Regimes: im Verlauf des Zweiten Weltkrieges stiegen die Anforderungen an die Rüstungsindustrie. Gleichzeitig litt die deutsche Wirtschaft angesichts des Kriegseinsatzes vieler deutscher Männer unter akutem Arbeitskräftemangel. Ohne den massenhaften Einsatz von Zwangsarbeiter*innen hätte das NS-Regime den Krieg nicht bis 1945 führen können.

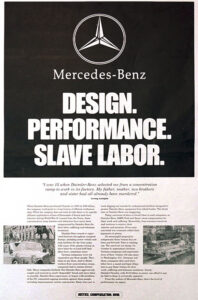

Zwangsarbeiter*innen wurden und in allen Branchen der Wirtschaft eingesetzt: von der Rüstungsfirma, über das mittelständige Unternehmen oder im öffentlichen Dienst, etwa bei der Müllabfuhr, bis zum landwirtschaftlichen Familienbetrieb.

Ein großer Teil der Zwangsarbeiter*innen war inmitten deutscher Städte und Dörfer untergebracht. Die Unterkünfte befanden sich zum Teil in Fabrikgebäuden oder auf den Firmengeländen, zum Teil in eigens errichteten Barackenlagern in der Nähe der Arbeitsorte, wie auch in umfunktionierten Schulen, Turnhallen oder Gasthäusern.

Die Zwangsarbeiter*innen sollten entsprechend der ihnen von der NS-Bürokratie zugeschriebenen Gruppierung nach Möglichkeit separat untergebracht werden: Zwangsarbeiter*innen aus der Sowjetunion getrennt von jenen aus Frankreich oder Belgien, Polen und Polinnen getrennt von „italienischen Militärinternierten“. Dahinter steckten die rassistischen Überzeugungen sowie der Wunsch einer ethnische Trennung der Gesellschaft.

Lebensbedingungen der Zwangsarbeiter*innen

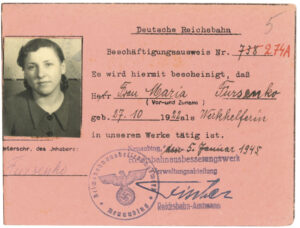

Unter den etwa 13,5 Millionen Zwangsarbeiter*innen im damaligen Deutschen Reich bildeten mit über 8 Millionen die zivilen Zwangsarbeiter*innen die größte Gruppe, gefolgt von Kriegsgefangenen und KZ-Häftlingen. Je nach Herkunft wurde den Zwangsarbeiter*innen ein bestimmter Status gemäß der rassistischen NS-Ideologie zugeschrieben. Dieser wirkte sich auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen aus. Der größte Teil der zivilen Zwangsarbeiter*innen kam aus der Sowjetunion sowie aus Polen. Sowjetische Zwangsarbeiter*innen wurden in der NS-Zeit als „Ostarbeiter” oder „Ostarbeiterin“ bezeichnet. Mehr als die Hälfte davon waren Frauen, deren Durchschnittsalter unter 20 Jahren lag. Gerade aus Osteuropa wurden aber auch ganze Familien, viele Kinder und alte Menschen verschleppt.

Aus Westeuropa, etwa aus den Niederlanden, Belgien oder Frankreich, kamen hingegen vorwiegend Männer zur Zwangsarbeit nach Deutschland. Manche von ihnen kamen anfangs noch freiwillig nach Deutschland, angelockt von den falschen Versprechungen des NS-Regimes, in der Hoffnung auf Arbeit und guten Lohn. Sie erhielten jedoch häufig kaum Lohn und durften im Verlauf des Kriegs in vielen Fällen auch nicht mehr in ihre Heimat zurückkehren – entgegen der Bestimmungen in ihren Arbeitsverträgen.

Auch Kriegsgefangene wurden als Zwangsarbeiter*innen in der deutschen Wirtschaft eingesetzt, darunter 650.000 italienische Militärangehörige, die nach dem Zerfall der Hitler-Mussolini-Allianz im Herbst 1943 verhaftet worden waren. Der Großteil der sowjetischen Kriegsgefangenen wurde aus rassistischen Gründen ermordet. KZ-Häftlinge wurden insbesondere ab 1944 in den zahlreichen KZ-Außenlagern eingesetzt und mussten unter katastrophalen Bedingungen arbeiten, zum Beispiel in Steinbrüchen oder unter Tage.

Über 500.000 Deutsche waren in verschiedenen Funktionen direkt in die Organisation der NS-Zwangsarbeit involviert: als Lagerwachen, in den lokalen Arbeitsämtern, die die „Bedarfsmeldungen“ der Betriebe und Zuteilung der Arbeitskräfte koordinierten, oder den „Anwerbekommisionen“ in den besetzten Gebieten, die für die Zwangsrekrutierung zuständig waren Das System des sogenannten „Ausländereinsatzes“ wurde im Laufe der Jahre immer weiter professionalisiert. Mit der Ausweitung des Krieges stieg der Bedarf an Arbeitskräften erheblich. 1942 wurde unter der Leitung von Fritz Sauckel eine übergeordnete Verwaltungsbehörde geschaffen, um das Ausbeutungssystem noch effizienter zu machen.

Das lange Warten auf Anerkennung

Die deutsche Mehrheitsgesellschaft nahm die systematische Ausbeutung und Diskriminierung von Millionen Menschen als notwendigen Bestandteil des Kriegsalltags hin und hinterfragte sie in aller Regel nicht. Dies änderte sich auch nach Ende des Zweiten Weltkrieges kaum: Obwohl die Geschehnisse seit den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen weitgehend bekannt waren, wurden die Verbrechen der NS-Zwangsarbeit bald darauf und für viele Jahrzehnte kaum noch öffentlich thematisiert.

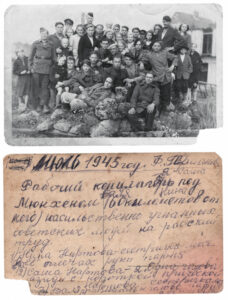

Viele der Zwangsarbeiter*innen kehrten nach Kriegsende in ihre Heimatländer zurück. Ihr Leben war für immer verändert. Die Anerkennung ihrer leidvollen Erfahrungen folgte, wenn überhaupt, erst sehr spät. Entschädigungen für ihre Ausbeutung erhielten die wenigsten. Im Gegenteil: In einigen Ländern wurden sie lange sehr kritisch beäugt und standen unter dem Stigma, den ehemaligen Feind mit ihrer Arbeitskraft geholfen zu haben. In der Sowjetunion wurden viele ehemaligen Zwangsarbeiter*innen noch jahrzehntelang geheimdienstlich überwacht.

Erst um das Jahr 2000 erhielt das Schicksal der Zwangsarbeiter*innen eine größere öffentliche Aufmerksamkeit. Angestoßen von den in den USA initiierten Sammelklagen gegen deutsche Unternehmen, entschied sich die Bundesrepublik Deutschland doch noch zu einer materiellen Anerkennung. Über die damals gegründete Stiftung “Erinnerung, Verantwortung, Zukunft (EVZ) sowie die zahlreichen Partnerinstitutionen in den Heimatländern der ehemaligen Zwangsarbeiter*innen wurden insgesamt 4,4 Milliarden Euro an 1,6 Millionen „Berechtigte“ in über 90 Staaten weltweit ausbezahlt. Sowjetische Kriegsgefangene erhielten erst später, im Jahr 2015, eine symbolische Anerkennungsleistung. „Italienischen Militärinternierten” ist diese bis heute verwehrt geblieben.

Ein Ort und seine Geschichte: Das ehemalige Lager in Neuaubing von 1942 bis heute

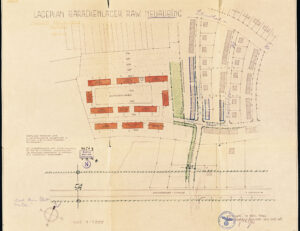

Das Barackenlager in Neuaubing war Teil eines dichten Netzes von über 400 Sammelunterkünften im Münchner Stadtgebiet. Die 1941 eingemeindeten Stadtteile Aubing und Neuaubing bildeten aufgrund der dort ansässigen kriegsrelevanten Großbetriebe, dem Flugzeugproduzenten Dornier-Werke und der Reichsbahn, ein Zentrum der Münchner Kriegsindustrie. Im Lager der Reichsbahn in Neuaubing waren bis zu 1.000 Menschen untergebracht, die in dem nahe gelegenen Ausbesserungswerk arbeiten mussten. Unter anderem waren sie für die Wartung, Reinigung und Instandsetzung von Waggons, sowie die Produktion und den Einbau von Ersatzteilen zuständig.

Das Lager an der heutigen Ehrenbürgstraße war das größte von mehreren Unterkünften der Reichsbahn in Neuaubing. Es wurde im Mai 1942 eröffnet und bis 1945 schrittweise ausgebaut. Die Unterkunftsbaracken hatten eine geplante Kapazität von über 600 Betten. Daneben gab es Funktionsbaracken wie eine Küche, eine Sanitär- und eine Wachmannschaftsbaracke. Von den elf geplanten Baracken wurden bis Kriegsende neun fertiggestellt, die sich zum Teil von den ursprünglichen Planungen unterschieden.

Zu Beginn waren im RAW-Lager ausschließlich zivile Zwangsarbeiter*innen aus der Sowjetunion untergebracht. Im späteren Kriegsverlauf wurden auch Menschen aus anderen Ländern, unter anderem „Italienische Militärinternierte“ und polnische Zwangsarbeiter*innen einquartiert. Wahrscheinlich war das Lager im letzten Kriegsjahr voll- oder sogar überbelegt.

Am Morgen des 30. April 1945 befreiten amerikanischen Truppen das Lager. Viele Zwangsarbeiter*innen blieben danach noch wochenlang vor Ort und warteten auf die Rückkehr in ihre Heimatländer, die von den Allierten organisiert wurde Nachdem im Sommer 1945 die letzten „Ostarbeiter“ und „Ostarbeiterinnen“ abreisen konnten, wurde das Barackenlager vermutlich für kurze Zeit zur Unterbringung von aus den Ostgebieten geflohenen Deutschen genutzt. Ab 1949 verwendete dann die Deutsche Bundesbahn die Baracken als Wohnheim für deren Auszubildende.

Ab den späten 1970er-Jahren wurden die Baracken von Kunsthandwerker*innen und Gewerbetreibenden, später auch von einem Kindergarten und eine Freizeitfarm für Kinder und Jugendliche genutzt. Die Geschichte des Ortes wurde überlagert und geriet in der Öffentlichkeit immer mehr in Vergessenheit. Erst um 2000 rückte diese wieder mehr in den Fokus, wozu unter anderem das verstärkte gesellschaftliche Engagement um die Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte und die Forderungen nach Entschädigungszahlungen für ehemalige Zwangsarbeiter*innen beitrugen.

Zeitgleich begannen die Planungen für den neuen Münchner Stadtteil Freiham. Untersuchungen der anliegenden Gebiete brachten die historischen Zusammenhänge wieder ans Licht und führten schließlich dazu, dass der Münchner Stadtrat 2011 beschloss, einen Erinnerungsort zu schaffen.

Bauliche Spuren des Massenverbrechens der Zwangsarbeit sind heute nur noch an wenigen Orten zu finden. Als eines der letzten materiellen Zeugnisse steht das ehemalige Lager in Neuaubing exemplarisch für das totalitäre System der NS-Zwangsarbeit und die gezielte Ausgrenzung und Ausbeutung von Millionen von Menschen.

2025 wird der neue Erinnerungsort in Neuaubing eröffnen. Die Vision ist ein kommunikativer Raum des Erinnerns, der im Austausch zwischen Vergangenheit, Kunst und Stadtbevölkerung die Beschäftigung mit der Geschichte der NS-Zwangsarbeit, ihren aktuellen Bezügen und ihrer Bedeutung für eine pluralistische Gesellschaft in der Gegenwart und Zukunft ermöglicht.

[1] Ulrich Herbert: Der „Ausländereinsatz“ in der deutschen Kriegswirtschaft 1939-1945, in: Rimco Spanjer, Diete Oudesluijs, Johan Meijer (Hrsg.): Zur Arbeit gezwungen. Zwangsarbeit in Deutschland 1940-1945. Bremen 1999, S. 13-21, hier: S. 13.